○八潮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月17日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示162・令3告示135・令6告示113・一部改正)

(事業の名称等)

第3条 市が行う総合事業の名称、サービスの内容等は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 居宅要支援被保険者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める質問事項(次条第2項において「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果が、同告示様式2に掲げる基準のいずれかに該当する者(以下「事業対象者」という。)

(2) 一般介護予防事業 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

(令6告示113・一部改正)

(事業対象者の利用手続)

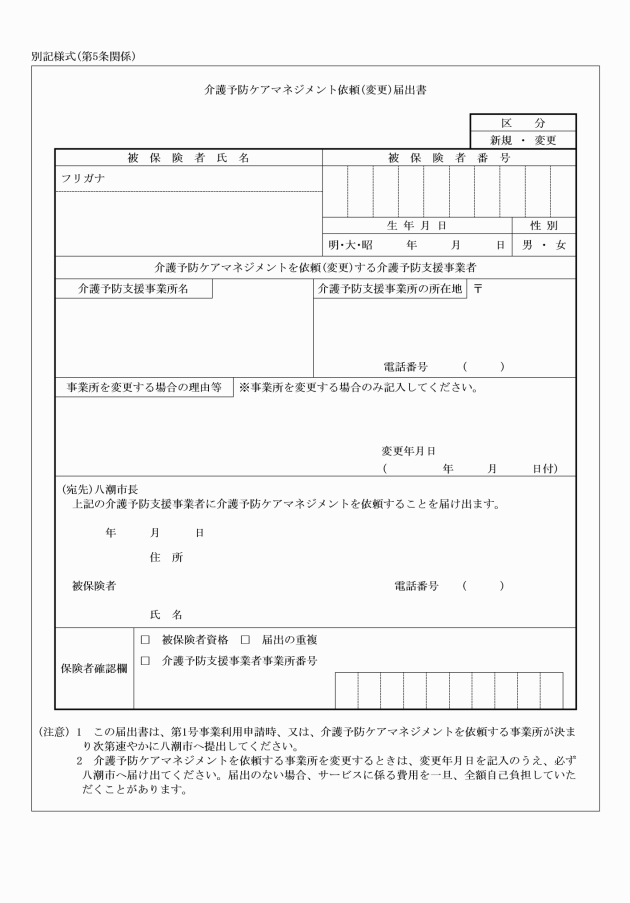

第5条 事業対象者は、第1号事業を利用しようとする場合には、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、市長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、市長は、被保険者証を返付するまでの間、当該届出者に対し、八潮市介護保険条例施行規則(平成12年規則第25号)第6条第1項の介護保険資格者証を交付するものとする。

4 第1項の規定による届出は、事業対象者に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等が行うことができる。

(令6告示113・一部改正)

(負担割合証の交付)

第6条 市長は、届出者に対し、省令第28条の2第1項に規定する負担割合証を有効期間を定めて交付するものとする。

(1) 国要綱に定める訪問介護員等によるサービス 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下この条において「厚労省告示第93号」という。)に掲げる八潮市の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。第3号において「厚労省告示第72号」という。)別表単位数表1訪問型サービス費に定める単位数を乗じて得た額

(3) 国要綱に定める通所介護事業者の従事者によるサービス 厚労省告示第93号に掲げる八潮市の地域区分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、厚労省告示第72号別表単位数表2通所型サービス費に定める単位数を乗じて得た額

(平30告示162・令3告示135・一部改正)

(3) 介護予防ケアマネジメント事業 前条第5号に定める費用の額の100分の100

(平30告示335・一部改正)

(第1号事業支給費の支給限度額)

第9条 利用者が居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第12項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)であって、第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した場合における当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額の算定については、法第55条第1項の規定を準用する。

2 前項に規定する場合において、当該利用者が法第52条に規定する予防給付を受けているときは、当該第1号事業支給費の支給限度額と当該予防給付に係る支給限度額との合計額の限度額は、当該第1号事業支給費の支給限度額の額とする。

3 利用者が事業対象者であって、当該利用者が第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した場合における当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額に相当する額とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(令6告示113・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第10条 市は、保険料を滞納している要支援者等が当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。

(第1号事業支給費の支払の一時差止)

第11条 市は、総合事業による支給を受ける第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納し、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(給付制限)

第12条 市は、省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の規定の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

(平30告示335・令6告示113・一部改正)

2 総合事業の利用に際し、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第15条 市長は、国要綱別記1に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(次項において「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項の高額介護予防サービス費等相当事業を行うに当たり、当該事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、政令第29条の2、第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(平31告示125・一部改正)

(指定事業者の事業)

第16条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

ア 訪問介護員等によるサービスを行う場合 省令第140条の63の6第1号イ及びロに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

イ 緩和した基準によるサービスを行う場合 市長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

ア 通所介護事業者の従事者によるサービスを行う場合 省令第140条の63の6第1号イ及びロに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

イ 緩和した基準によるサービスを事業所が行う場合 市長が別に定める基準

(平30告示162・一部改正)

(指定の申請)

第17条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該指定の可否を決定するとともに、その結果について、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、指定事業者の指定を行わないことができる。

4 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所内に掲示するものとする。

(令6告示113・一部改正)

(指定の有効期間)

第18条 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。

(指定の更新)

第19条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新に係る申請は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該指定の可否を決定するとともに、その結果について、当該申請をした者に通知するものとする。

(令6告示113・一部改正)

(変更等の届出)

第20条 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、その変更があった日から10日以内に、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 省令第140条の62の3第2項第6号の規定による廃止又は休止の届出は、その廃止又は休止の日の1か月前までに、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

3 省令第140条の62の3第2項第5号の規定による事業の再開の届出は、その再開をした日から10日以内に、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6告示113・全改)

(指定の取消し)

第21条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(令6告示113・一部改正)

(委託)

第22条 市長は、省令第140条の69各号に掲げる基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、省令第140条の67に定める者)に対し、法第115条の47第4項の規定により総合事業の実施を委託することができる。

(補助)

第23条 市長は、市民等が自主的に行う介護予防に資する活動に係る費用の全部又は一部を補助することができる。

2 前項の補助の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(衛生管理等)

第24条 総合事業を実施する者(以下「実施事業者」という。)は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるものとする。

3 実施事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(第27条の2第1号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、事業従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、事業従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示129・一部改正)

(秘密保持・個人情報の保護)

第25条 事業従業者は、総合事業を提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 実施事業者は、事業従業者であったものが正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 実施事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(緊急時の対応及び報告)

第26条 実施事業者は、サービスの提供をする際に利用者の体調に急変等が生じた場合その他緊急の場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、実施事業者は、利用者の生命に関わるとき及び救急要請を行ったときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(事故発生時の対応及び報告)

第27条 実施事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族、当該利用者を担当する地域包括支援センター、市長等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施事業者は、前項の場合において事故の状況及びその際に採った処置等について正確に記録しなければならない。

3 実施事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第27条の2 実施事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、事業従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、事業従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示129・追加)

(苦情処理)

第28条 実施事業者は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情等を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 実施事業者は、前項の規定により苦情等を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 実施事業者は、提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情等に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 実施事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 実施事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険連合会からの同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 実施事業者は、国民健康保険連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険連合会に報告しなければならない。

(令6告示113・一部改正)

(その他)

第29条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の日において居宅要支援被保険者である者は、本人の希望により当該要支援認定期間満了日前に第1号事業を受けようとする場合を除き、当該要支援認定期間満了日の翌月から第1号事業の利用対象者とする。

附則(平成30年告示第162号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第335号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成30年告示第501号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成31年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成31年告示第189号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年告示第220号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日以後に利用のあった介護予防ケアマネジメントに係る単位について適用し、同日前に利用のあった介護予防ケアマネジメントに係る単位については、なお従前の例による。

附則(令和3年告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」という。)第27条の2、第2条の規定による改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業訪問サービス基準要綱」という。)第3条第3項及び第3条の規定による改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス基準要綱」という。)第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新介護予防・日常生活支援総合事業訪問サービス基準要綱第29条の2及び第59条の2並びに新介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス基準要綱第26条の2及び第58条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(総合事業を実施する者における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第24条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス基準要綱第26条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

附則(令和3年告示第135号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後に利用のあった介護予防ケアマネジメントに係る単位について適用し、同日前に利用のあった介護予防ケアマネジメントに係る単位については、なお従前の例による。

3 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における別表第3の規定の適用については、同表介護予防ケアマネジメントAの項中「438単位」とあるのは「439単位」と、同表介護予防ケアマネジメントBの項中「300単位」とあるのは「301単位」とする。

附則(令和6年告示第113号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30告示162・一部改正)

介護予防・生活支援サービス事業

事業名称 | サービスの種類 | サービスの内容 |

第1号訪問事業 | 訪問介護員等によるサービス | 身体介護、生活援助(平成12年3月17日老計第10号に規定するものをいう。以下同じ。)その他利用者の自立した生活の営みに資する生活全般の支援を行う。 |

訪問型サービスA | 施設の指定や単価等の基準を緩和し、多様な担い手により、掃除・洗濯・調理等の生活援助に資する支援を行う。 | |

訪問型サービスC | 保健師等専門職による必要な相談・指導等を短期間で集中的に行う。 | |

第1号通所事業 | 通所介護事業者の従事者によるサービス | 生活機能訓練その他の利用者の心身機能の維持向上に資する支援を行う。 |

通所型サービスA | 施設の指定や単価等の基準を緩和し、多様な担い手によりミニデイサービスやレクリエーション活動等、高齢者の居場所づくりに配慮した支援を行う。 | |

通所型サービスC | 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを短期間で集中的に行う。 | |

介護予防ケアマネジメントA・B | 居宅要支援者等に対し、介護予防・生活支援を目的に、その心身の状況等に応じて適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるように、専門的視点から必要な援助を行う。 | |

一般介護予防事業

事業名称 | 事業内容 |

介護予防把握事業 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へ繋げる。 |

介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 |

地域介護予防活動支援事業 | 地域における地域住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 |

一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。 |

地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等による助言等を行う。 |

別表第2(第7条関係)

第1号訪問事業・第1号通所事業

サービスの種類 | サービスの区分 | 金額 |

訪問型サービスA | サービス提供時間が20分未満 | 1,000円/1回 |

サービス提供時間が20分以上40分未満 | 1,500円/1回 | |

サービス提供時間が40分以上 | 2,000円/1回 | |

通所型サービスA | 1日5時間程度 | 3,500円/1回 |

別表第3(第7条関係)

(令6告示113・全改)

介護予防ケアマネジメント

サービス区分 | 単位数 | |

介護予防ケアマネジメントA | 442単位 | |

介護予防ケアマネジメントB | 302単位 | |

加算項目 | 初回加算 | 300単位 |

委託連携加算 | 300単位 | |

備考 介護予防ケアマネジメントA及び介護予防ケアマネジメントBについて、次に掲げる場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 (1) 高齢者虐待防止措置未実施の場合 (2) 業務継続計画未策定の場合 | ||

(平31告示189・一部改正、令6告示113・旧様式第1号・一部改正)