○八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

平成4年12月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が第4条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が第4条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(平23規則12・一部改正)

(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。

(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)

第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

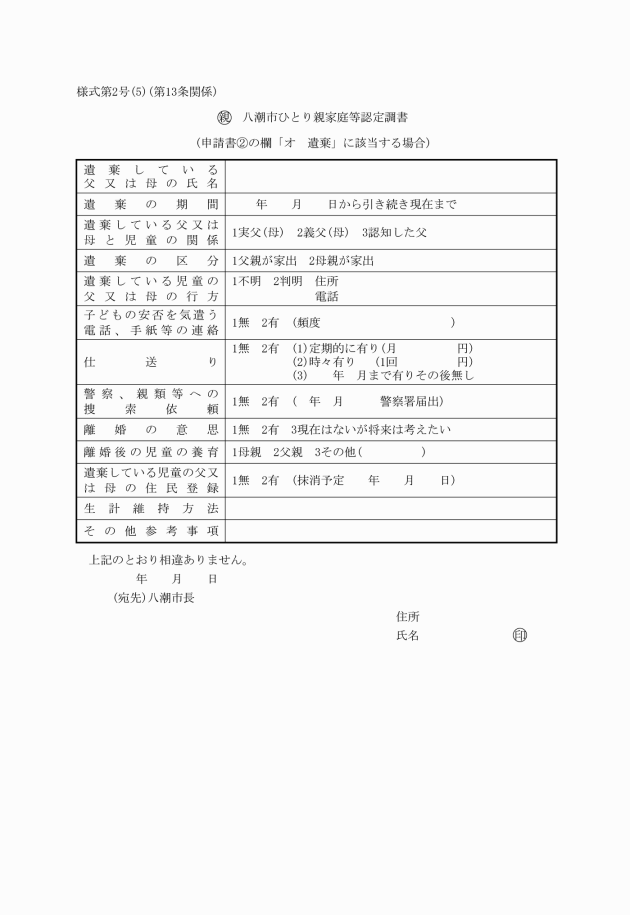

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

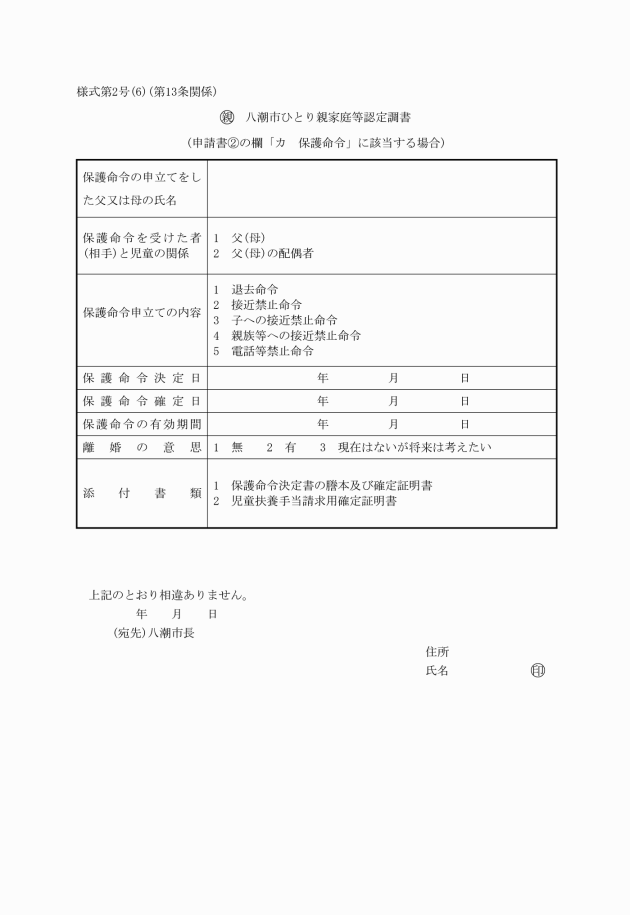

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

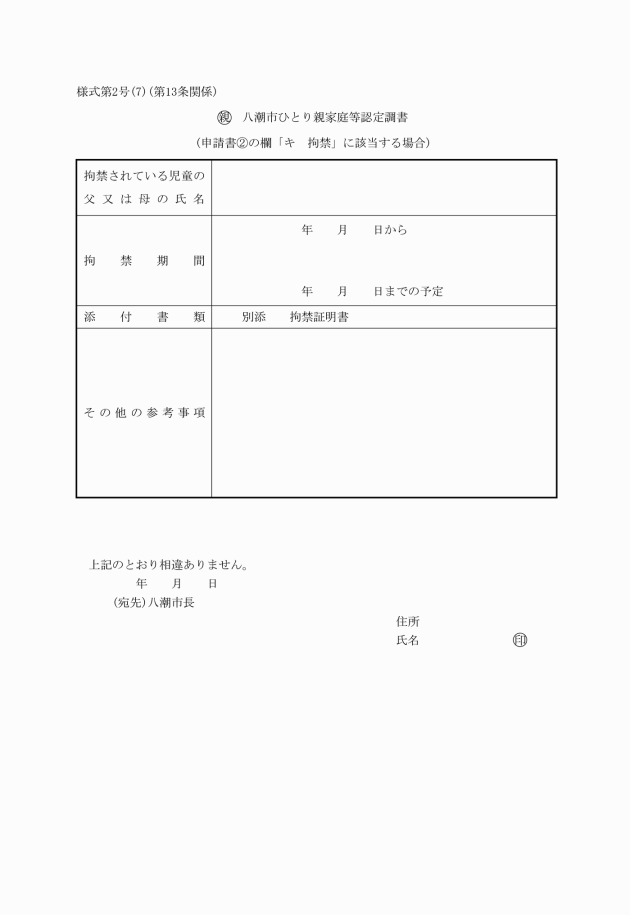

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

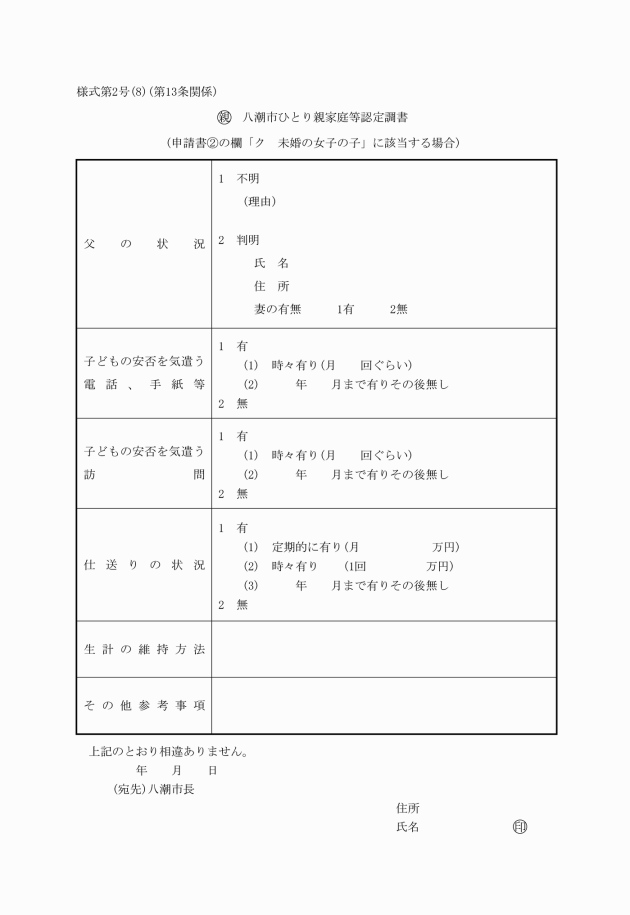

(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(5) 前4号に準ずる状態にある児童

(平10規則35・平29規則27・令6規則11・一部改正)

(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)

第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平9規則17・平10規則30・平13規則31・平18規則14・一部改正)

(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)

第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)

(平10規則30・平11規則3・平18規則14・平20規則6・平20規則36・平23規則12・一部改正)

(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)

第8条 条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業は、八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号)に基づく医療費支給事業とする。

(平15規則1・全改、平20規則36・平23規則12・一部改正)

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第5条第5号に該当する児童

2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

(平20規則6・平29規則27・一部改正)

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)

(2) 対象者が、条例第3条第1項第1号に規定する母の場合にあってはその監護する児童の父から、同号に規定する父の場合にあってはその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費所得」という。)

(3) 対象者が、条例第3条第1項第1号に規定する母の場合にあってはその監護する児童が父から受ける養育費所得は当該母の所得と、同号に規定する父の場合にあってはその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から受ける養育費所得は当該父の所得とみなす。

(平13規則31・平15規則1・平20規則6・平21規則3・平23規則12・平26規則33・平27規則20・平29規則27・一部改正)

(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)

第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度分(以下「当該年度分」という。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額、同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに養育費所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した金額とする。

(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母又は父を除く。) 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)

(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(平8規則33・平10規則35・平13規則14・平15規則1・平15規則37・平19規則22・平20規則6・平23規則12・平26規則33・平27規則20・平29規則27・一部改正)

(条例第4条第2項の規則で定める特例)

第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合には、当該損害を受けた日から翌年の12月31日までは、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定は適用しない。

(3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第5に定める額以上であるとき 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給されたひとり親家庭等医療費

(平15規則1・平23規則12・平29規則27・令4規則10・一部改正)

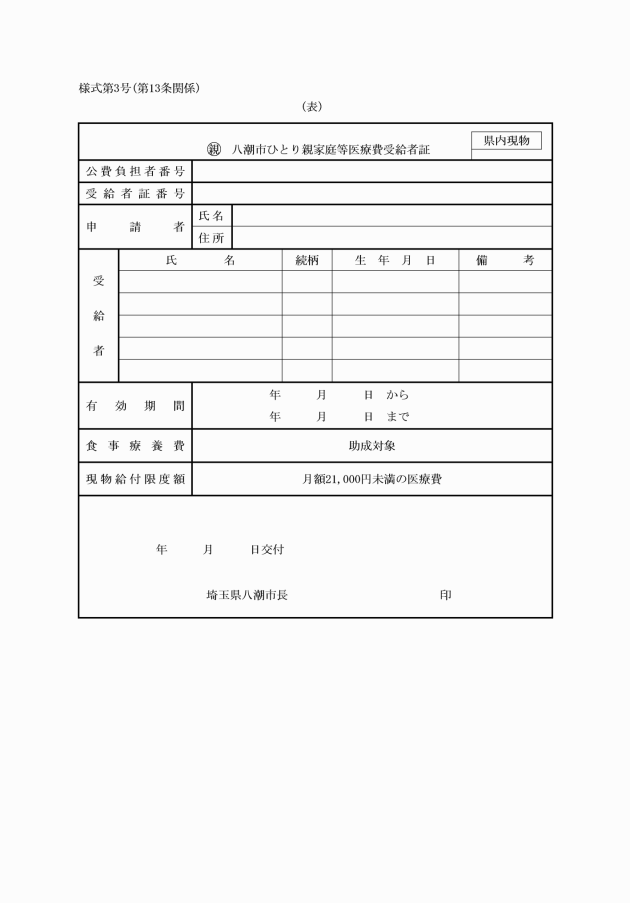

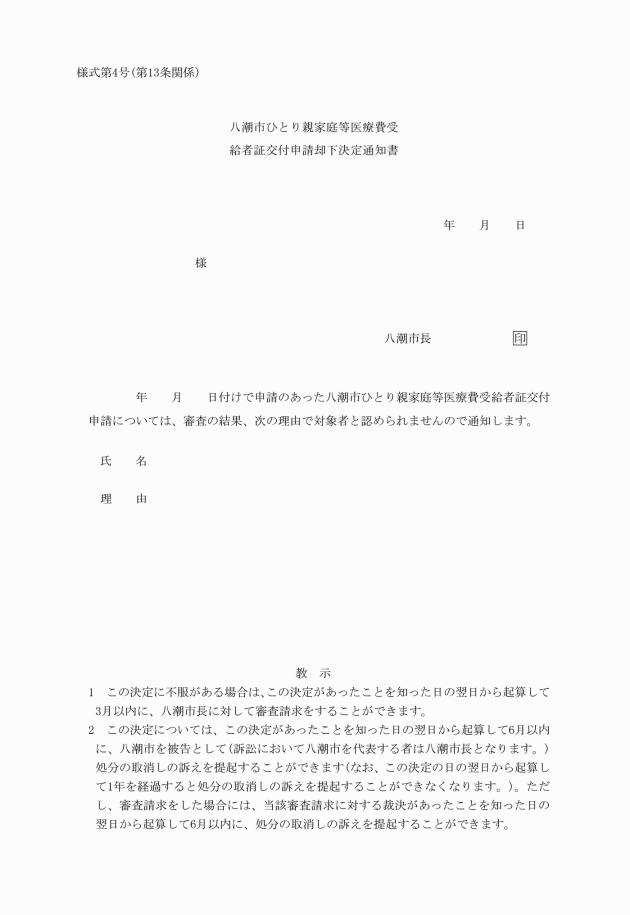

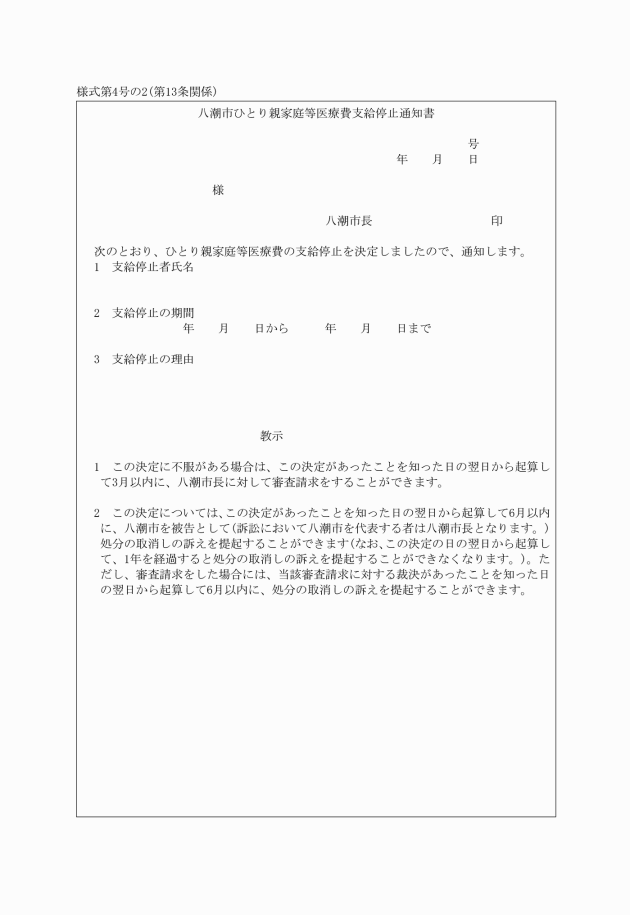

(条例第5条の受給者証の交付申請等)

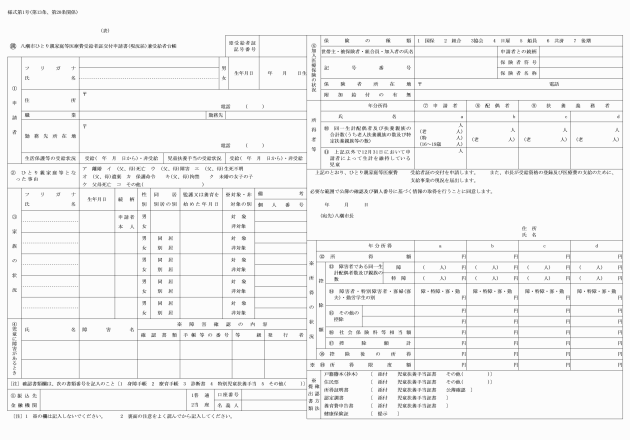

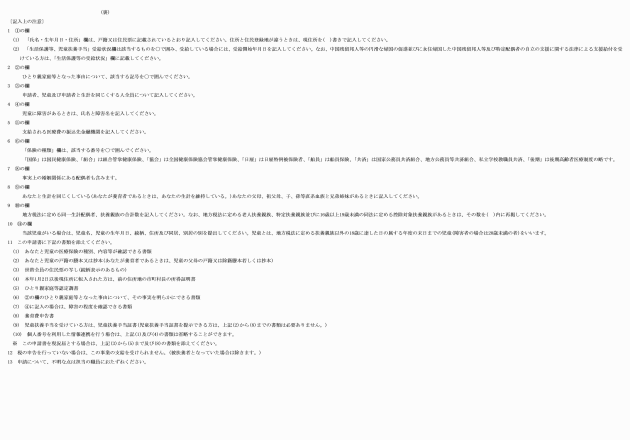

第13条 条例第5条第1項の規定による申請は、八潮市ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者及び条例第4条第1項第2号に規定する配偶者若しくは扶養義務者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類

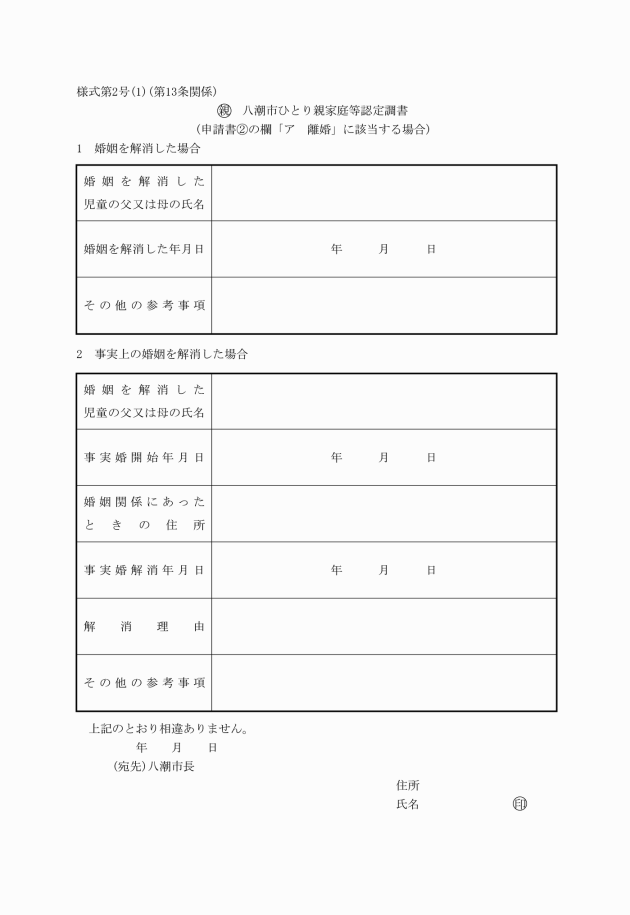

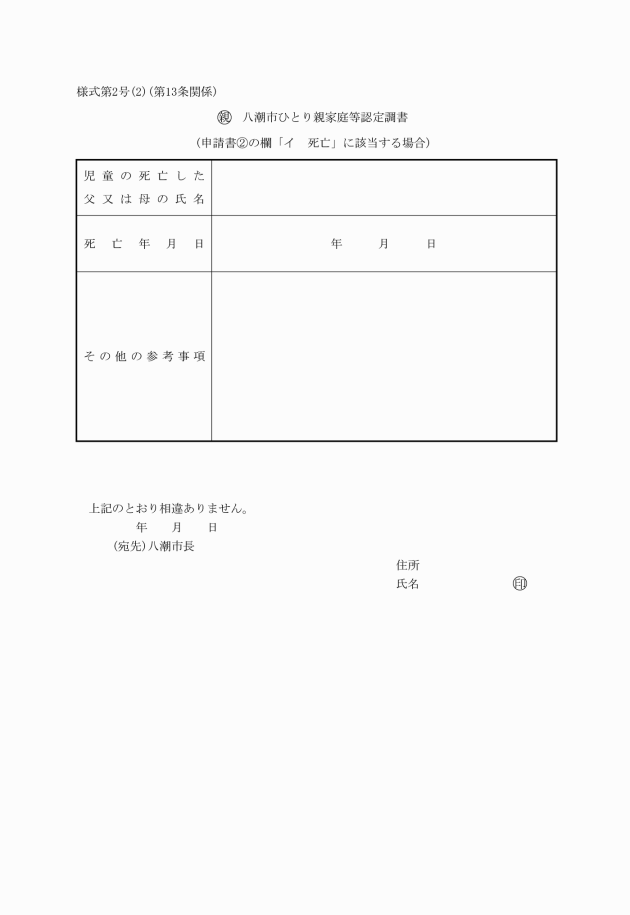

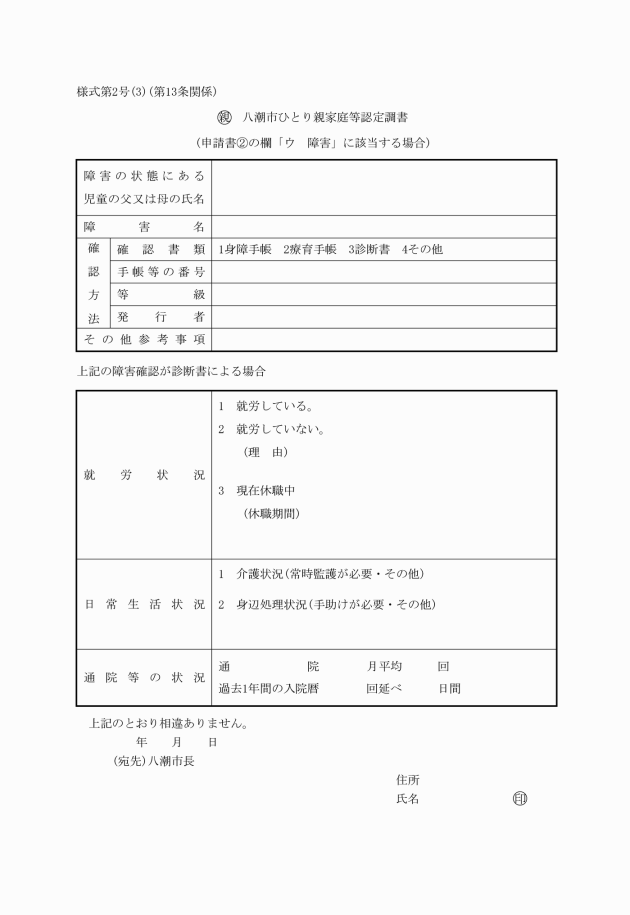

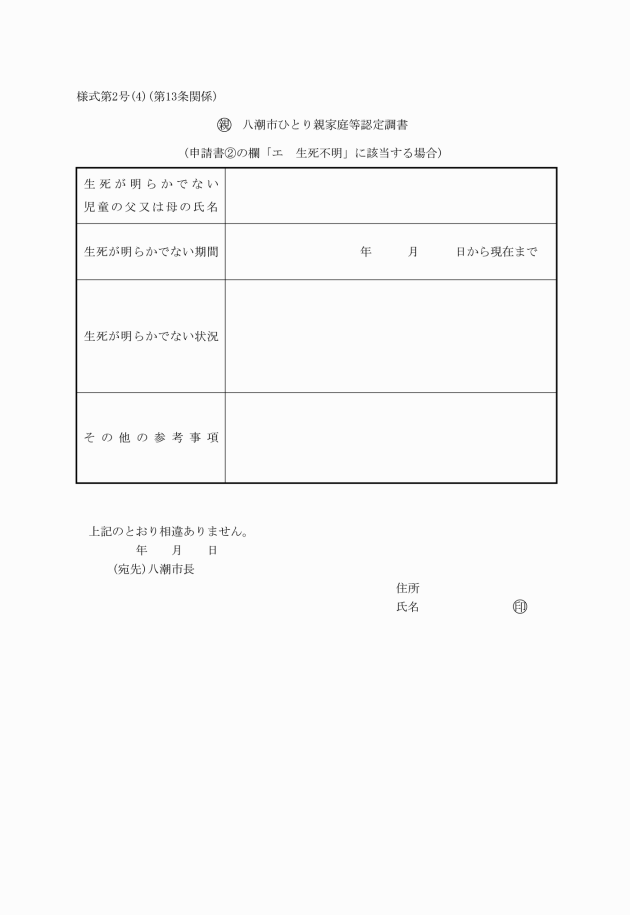

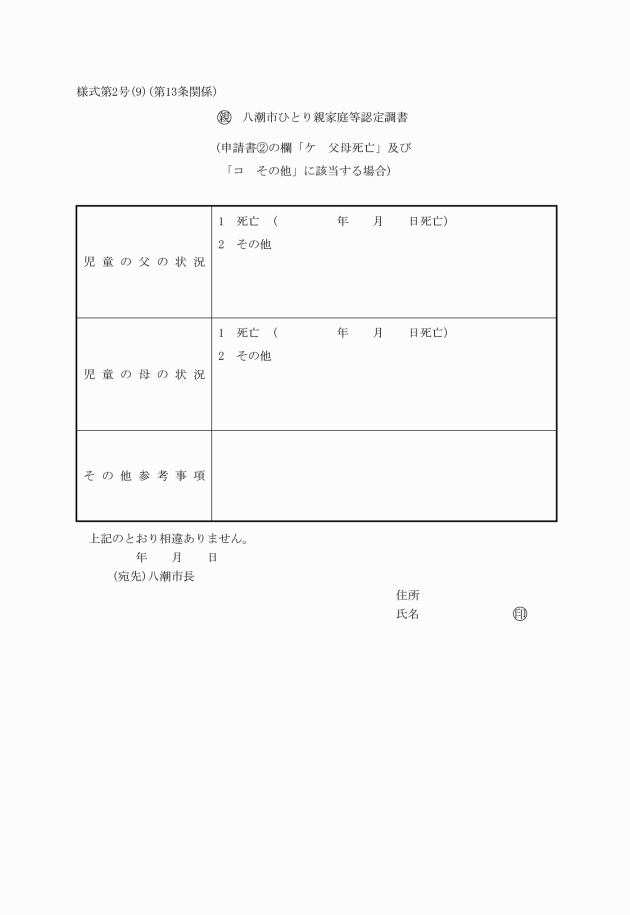

(2) 八潮市ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)

(3) 戸籍の謄本及び抄本(養育者にあっては、併せて児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本)

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 前年(1月から6月に申請する者にあっては前々年)の所得の状況を証する書類

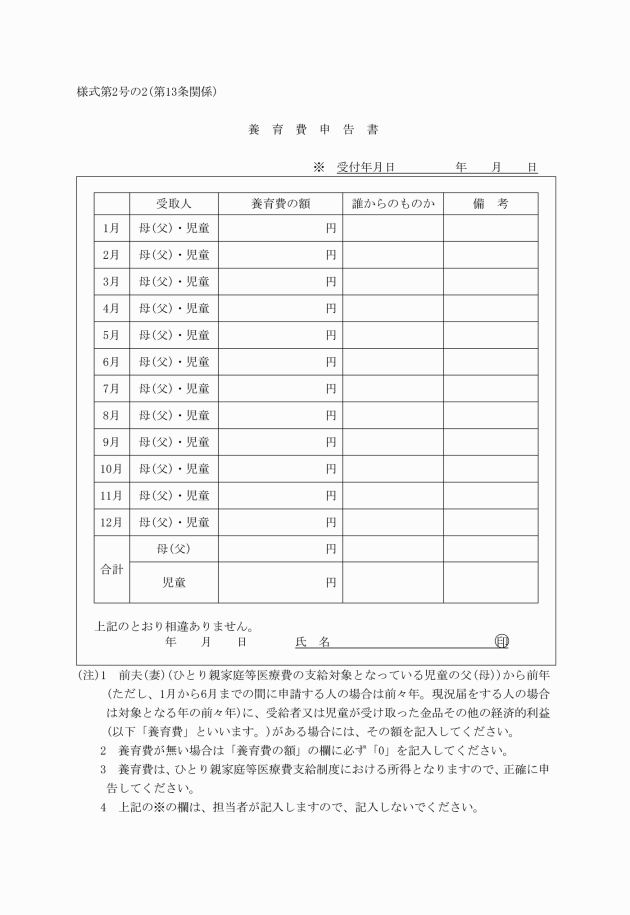

(6) 養育費申告書(様式第2号の2)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平10規則30・平15規則1・平18規則14・平20規則6・平23規則12・令6規則44・一部改正)

(1) 対象者等に異動があった日から15日以内に条例第5条の申請をしたとき 当該異動があった日

(2) 対象者が住所を変更した日から15日以内に条例第5条の申請をしたとき 当該住所を変更した日

(3) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日から15日以内にその申請をしたとき やむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日

2 受給者証の更新は、毎年1月1日にこれを行う。

(平13規則31・全改)

(受給者証の返還)

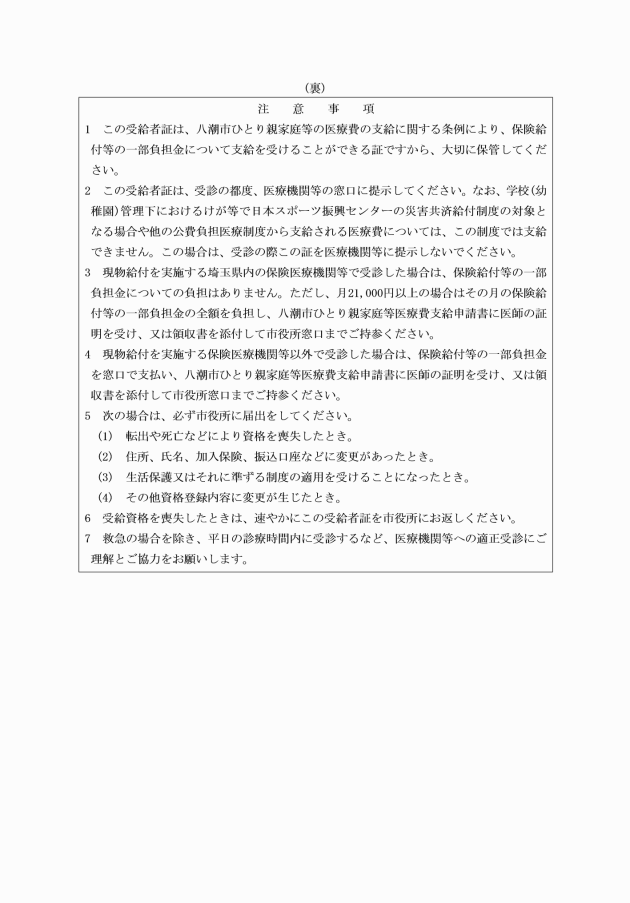

第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

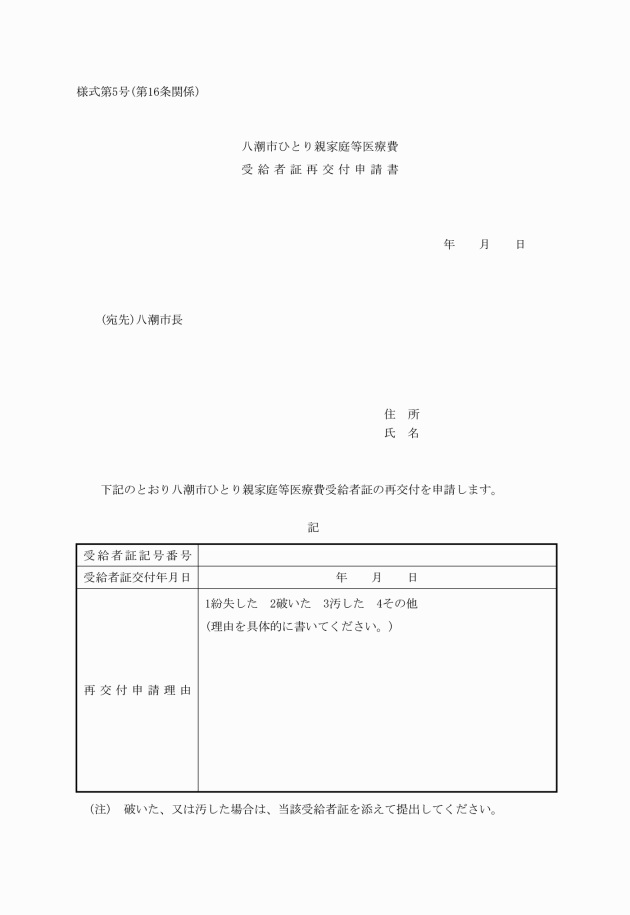

(受給者証の再交付)

第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、八潮市ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

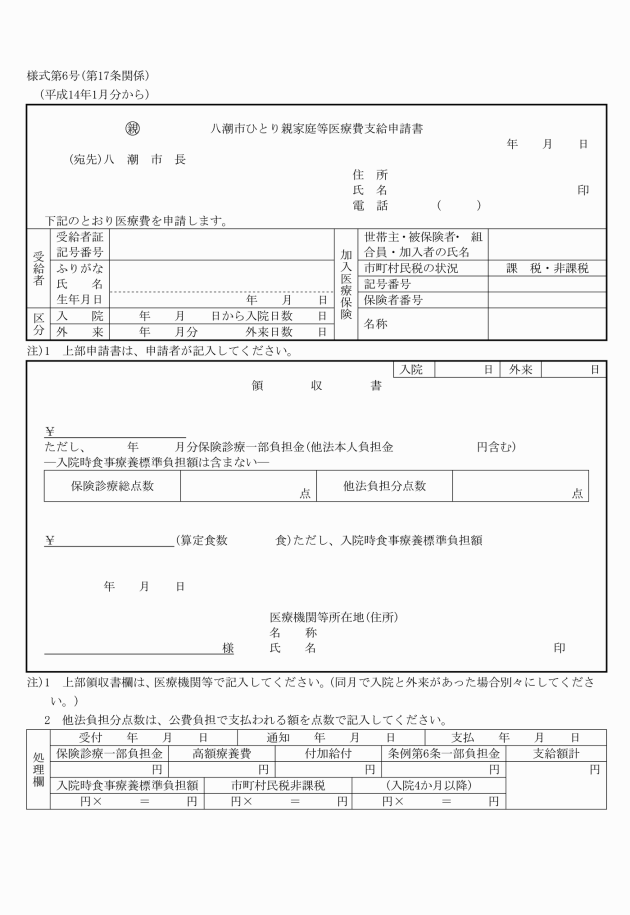

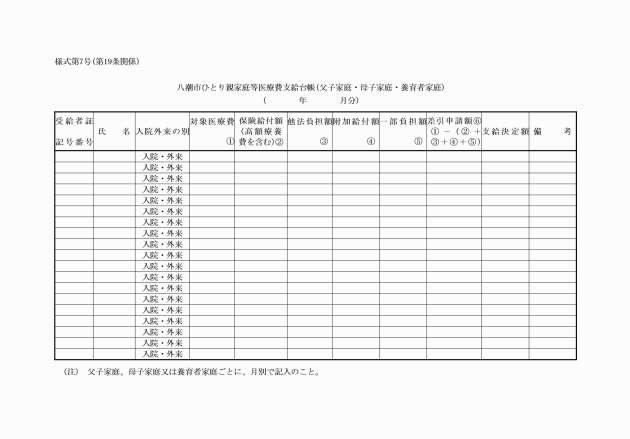

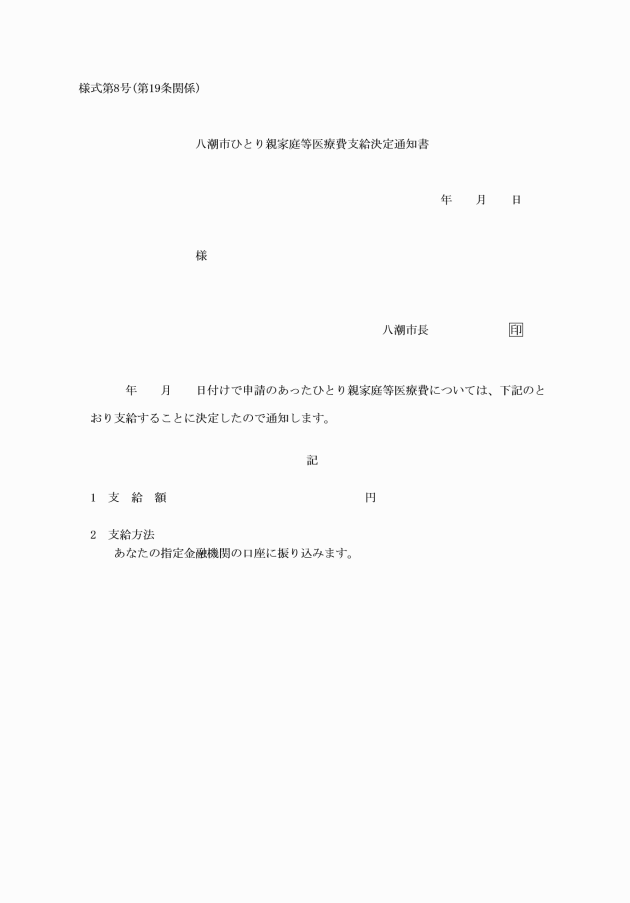

(条例第7条の支給の方法)

第17条 医療費の支給を受けようとする受給者は、病院、診療所、薬局等に受給者証を提示し、ひとり親家庭等医療費の支払った額について、八潮市ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(現物給付)

第18条 市長は、現物給付を実施した医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下この条において「支払基金」という。)を経由して一部負担金相当額の請求があった場合は、連合会又は支払基金を経由して当該請求に係る一部負担金相当額を連合会又は支払基金が指定する日に当該医療機関等に支払うものとする。

(令4規則10・追加)

(令4規則10・旧第18条繰下)

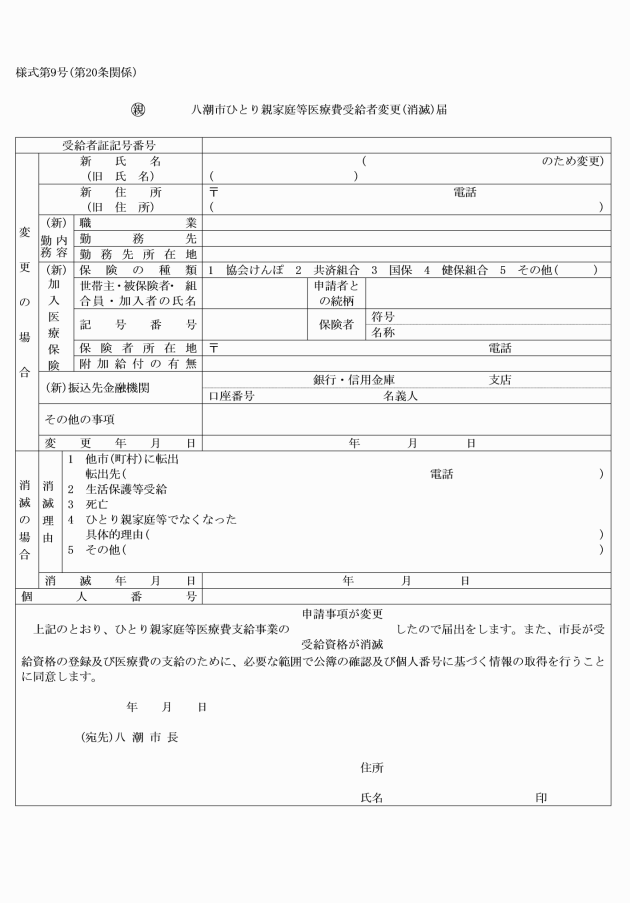

2 前項の場合において、医療保険の種別、内容等の変更の届出を行うときは、対象者に係る第13条第1項第1号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、対象者に係る個人番号を市長に提供したときは、この限りでない。

3 条例第8条第2項に規定する届出は、八潮市ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)に住民票の写し、八潮市ひとり親家庭等認定調書及びひとり親等又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、市長の定める期間に行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者については、届出を省略することができる。

(平12規則44・平15規則1・平18規則14・平21規則3・平23規則12・一部改正、令4規則10・旧第19条繰下、令6規則44・一部改正)

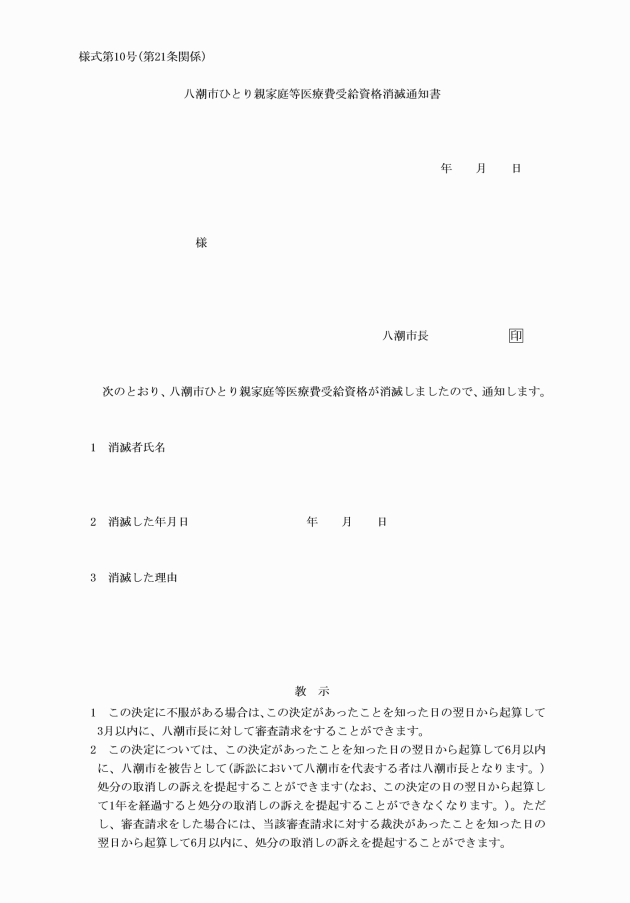

2 市長は、受給者が資格要件に該当しなくなったと認めたときは、八潮市ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第10号)により、当該受給者であったものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(平18規則14・一部改正、令4規則10・旧第20条繰下)

(添付書類の省略)

第22条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(令4規則10・旧第21条繰下)

附則

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年規則第43号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

附則(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成6年規則第38号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

附則(平成6年規則第46号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年規則第32号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成8年規則第33号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

附則(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第19号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

附則(平成9年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第6号の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

附則(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第35号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

附則(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

附則(平成15年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第63号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号及び様式第6号の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第11条の規定は、平成18年7月以後の月分のひとり親家庭等医療費の支給の制限及び同月以後の月分のひとり親家庭等医療費に相当する金額の返還について適用し、同年6月以前の月分のひとり親家庭等医療費の支給の制限及び同月以前の月分のひとり親家庭等医療費に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号及び様式第6号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号(表)の改正規定中「政管」を「協会」に改める部分及び様式第1号(裏)6の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号及び様式第9号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第9号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式(様式第6号を除く。)による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第6号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成23年以後の年の所得の制限について適用し、平成22年以前の年の所得の制限については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現にある第4条による改正前の八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月以前の資格審査に係る改正後の第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。

附則(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項、別表第3及び様式第1号の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条第1項、別表第3及び様式第1号の改正規定は、平成30年以後の年の所得による制限について適用し、平成29年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第21条を第22条とし、第18条から第20条までを1条ずつ繰り下げ、第17条の次に1条を加える改正規定並びに様式第1号、様式第3号、様式第7号、様式第8号、様式第9号及び様式第10号の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第13条第3項の規定により受給者証の交付を受けている者であって、この規則の施行によりその者に係る児童が新たに改正後の別表第1第1号又は別表第2第1号に掲げる事由に該当することとなったものに係る令和4年3月以前の月分のひとり親家庭等の医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、令和5年以後の年の所得による制限について適用し、令和4年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(令4規則10・一部改正)

1 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 そしゃくの機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 一上肢のすべての指を欠くもの

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢のすべての指を欠くもの

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2(第4条関係)

(令4規則10・一部改正)

1 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第3(第9条関係)

(平5規則43・平6規則38・平7規則32・平8規則33・平9規則19・平10規則35・平15規則1・平24規則24・平29規則27・令6規則44・一部改正)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数 | 金額 |

0人 | 2,080,000円 |

1人以上 | 2,080,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額) |

別表第4(第9条関係)

(平6規則38・平7規則32・平8規則33・平9規則19・平10規則35・一部改正)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

扶養親族等又は児童の数 | 金額 |

0人 | 2,360,000円 |

1人 | 2,740,000円 |

2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |

別表第5(第9条関係)

(平6規則38・平7規則32・平8規則33・平9規則19・平10規則35・一部改正)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

扶養親族等の数 | 金額 |

0人 | 2,360,000円 |

1人 | 2,740,000円 |

2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |

(平29規則27・全改、令4規則10・令6規則44・一部改正)

(平17規則31・平23規則12・一部改正)

(平17規則31・平23規則12・一部改正)

(平17規則31・平23規則12・一部改正)

(平17規則31・平23規則12・一部改正)

(平17規則31・平23規則12・一部改正)

(平29規則27・追加)

(平17規則31・平23規則12・一部改正、平29規則27・旧様式第2号(6)繰下・一部改正)

(平10規則35・平17規則31・平23規則12・一部改正、平29規則27・旧様式第2号(7)繰下・一部改正)

(平10規則35・平17規則31・平23規則12・一部改正、平29規則27・旧様式第2号(8)繰下・一部改正)

(平17規則31・全改)

(令4規則10・全改、令6規則11・令6規則44・一部改正)

(平17規則31・平28規則24・一部改正)

(平18規則14・追加、平28規則24・一部改正)

(平6規則34・平17規則31・平23規則12・一部改正)

(平17規則31・全改、平19規則22・平23規則12・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(平17規則31・全改、平20規則36・平21規則3・平23規則12・令4規則10・令6規則44・一部改正)

(平17規則31・平28規則24・令4規則10・一部改正)