○八潮市職員服務規程

平成2年3月15日

訓令第1号

八潮市職員服務規程(昭和46年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令、条例その他特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。

(1) 部長(相当職を含む。) 副市長

(2) 会計管理者 市長

(3) 副部長(相当職を含む。) 部長

(4) 課長(相当職を含む。) 副部長

(5) 会計課長 会計管理者

(6) 副課長以下の職員(相当職を含む。) 課長

2 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、所掌事務の処理、所属職員の勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な処置を講ずるとともに、所属職員に対し適切な指導をしなければならない。

(平5訓令7・平14訓令4・平19訓令1・平27訓令2・一部改正)

(宣誓書の提出)

第4条 新たに職員となった者(以下「新規採用職員」という。)は、直ちに、八潮市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第4号)の規定による宣誓を行い、宣誓書を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(平7訓令2・平14訓令4・平21訓令12・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

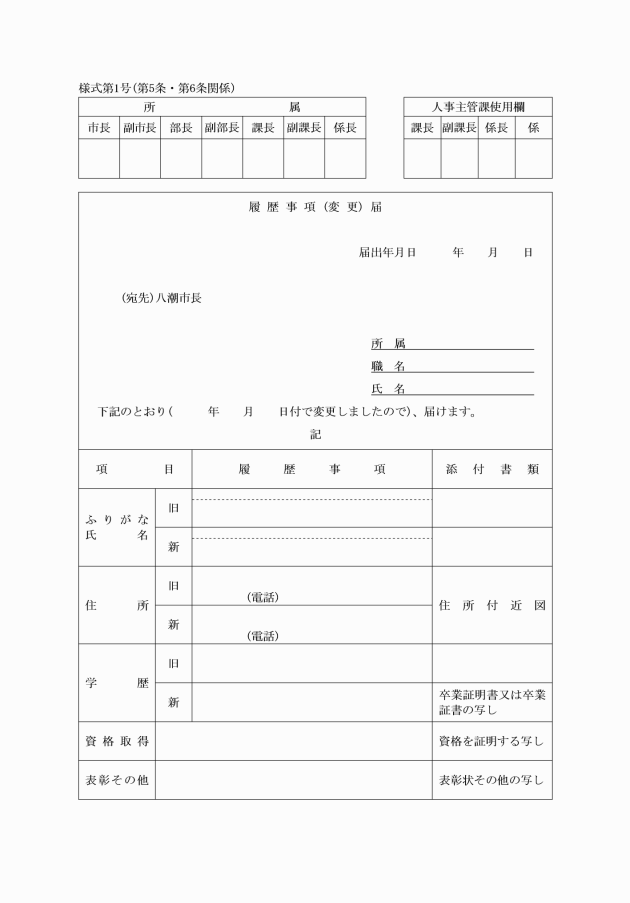

(履歴事項届等の提出)

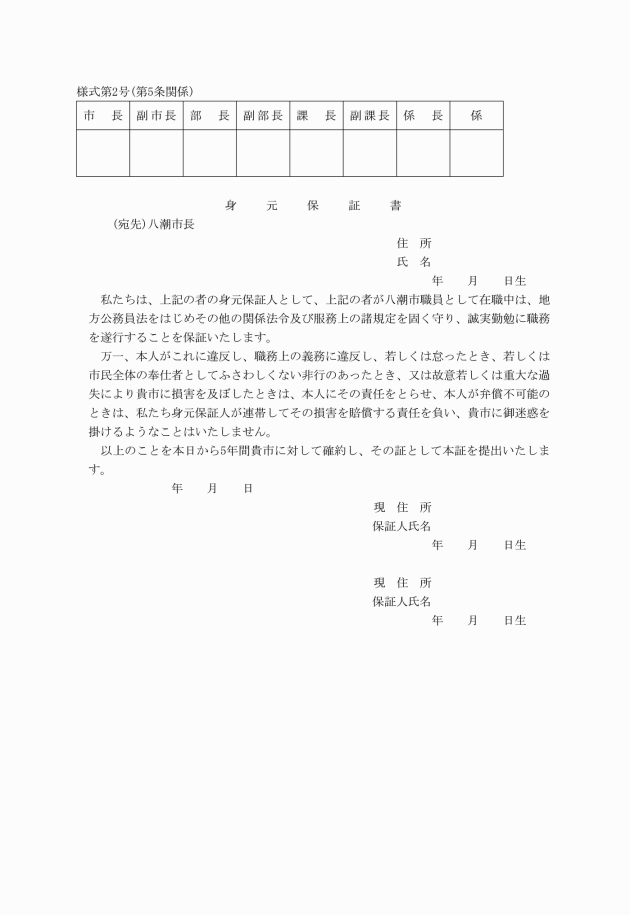

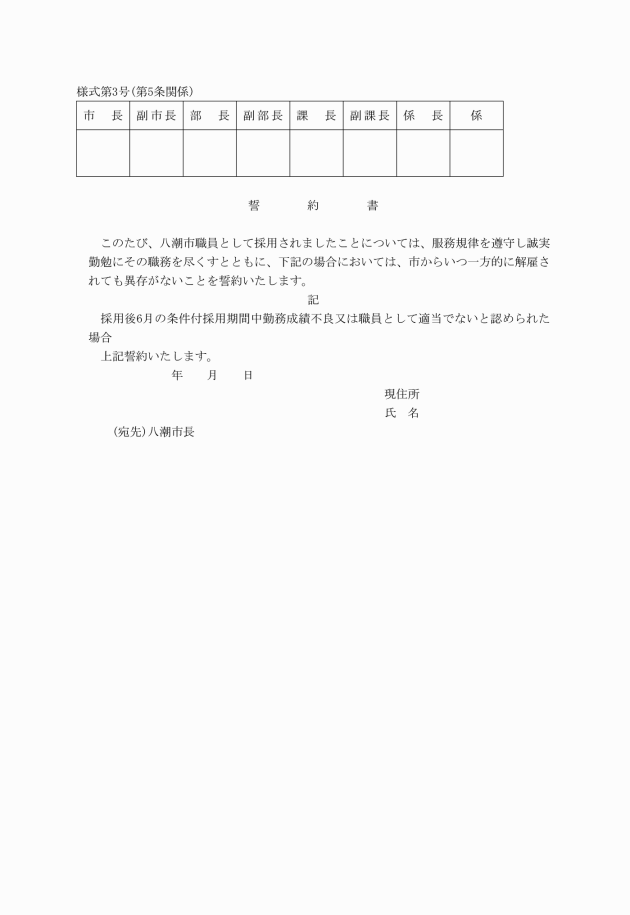

第5条 新規採用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第14条、第15条及び第23条において「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、速やかに、次に掲げる書類を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(1) 履歴事項(変更)届(様式第1号)

(2) 身元保証書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

2 身元保証書の有効期間は、5年間とし、その期間経過後1回更新することができる。ただし、その期間は更新のときから5年を超えることはできない。

(平4訓令12・平7訓令2・平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

(履歴事項等の変更)

第6条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、住所、氏名、免許資格その他身分に関し変更が生じたときは、速やかに履歴事項(変更)届を、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平7訓令2・平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

(身分証明書)

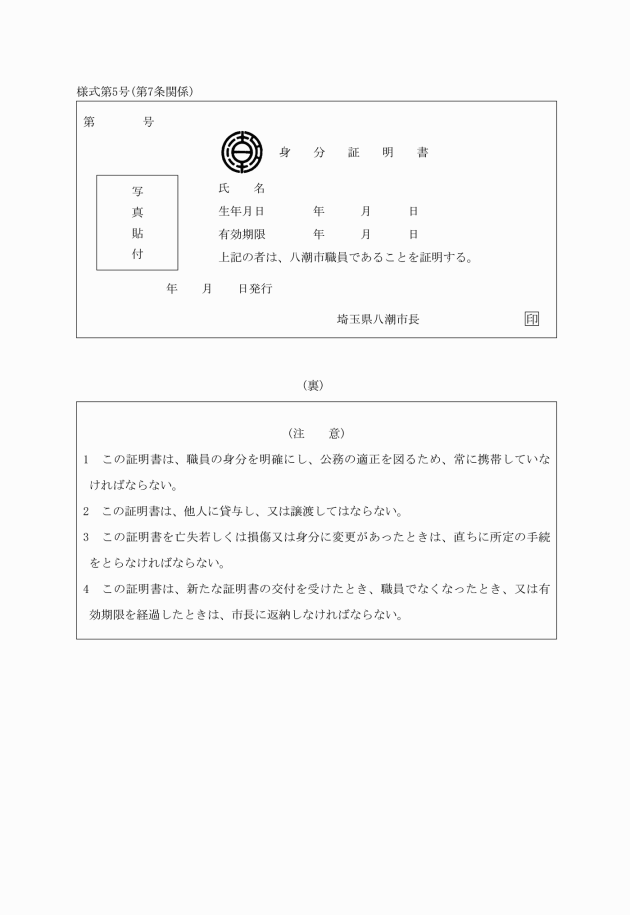

第7条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、常に身分証明書(様式第5号)を所持しなければならない。

2 身分証明書は、新たに職員となったときに交付するものとする。

3 身分証明書は、おおむね10年ごとに更新するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この期間を延長し、又は短縮することができる。

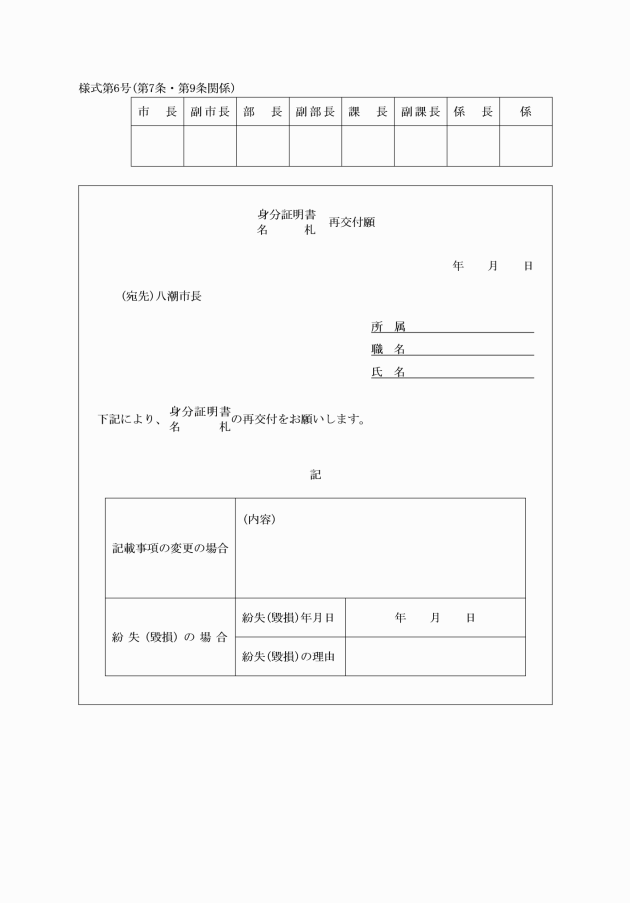

4 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたとき、又は紛失し、若しくは毀損したときは、身分証明書・名札再交付願(様式第6号)を人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員でなくなる場合は、身分証明書を返納しなければならない。

(平7訓令2・平8訓令6・平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・令5訓令6・一部改正)

(服装)

第7条の2 職員は、常に清潔端正な服装をし、職員としての品位を保持しなければならない。

(平8訓令13・追加)

2 職員記章及びシンボルマーク襟章は、新たに職員となったときに貸与するものとする。

3 職員は、職員記章又はシンボルマーク襟章を紛失し、又は毀損したときは、直ちに、人事課長に再貸与の申請をしなければならない。

4 職員は、職員記章及びシンボルマーク襟章を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

5 職員は、職員でなくなる場合は、職員記章及びシンボルマーク襟章を返納しなければならない。

(平8訓令13・全改、平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

(名札)

第9条 職員は、勤務時間中、常に名札をはい用しなければならない。

2 名札は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、名札の名字に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは毀損したときは、身分証明書・名札再交付願を人事課長に提出し、再貸与を受けなければならない。この場合において、人事課長は、実費を弁償させることができる。(ただし、名字の変更を除く。)

4 職員は、職員でなくなる場合は、名札を返納しなければならない。

(平7訓令2・平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

第10条 削除

(平8訓令15)

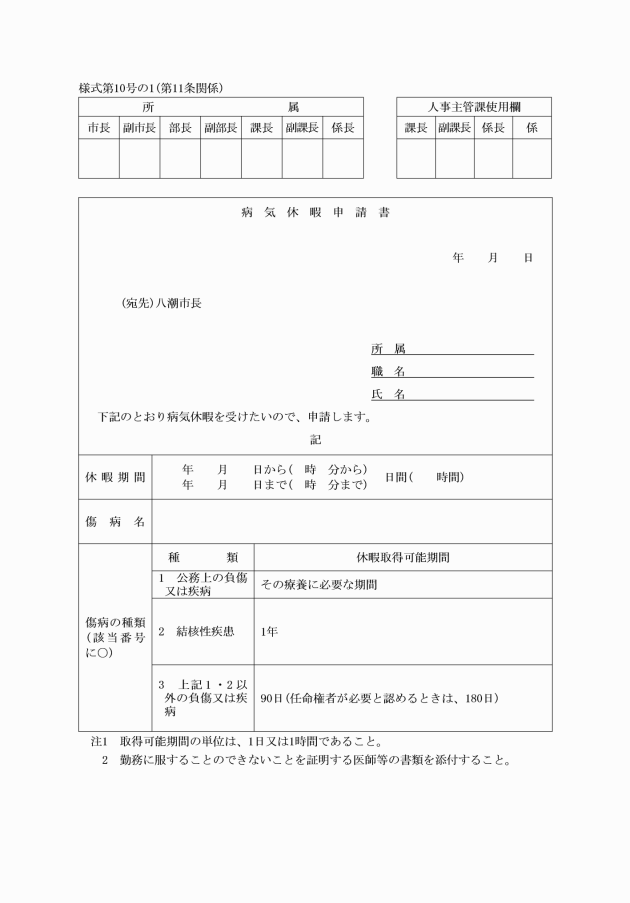

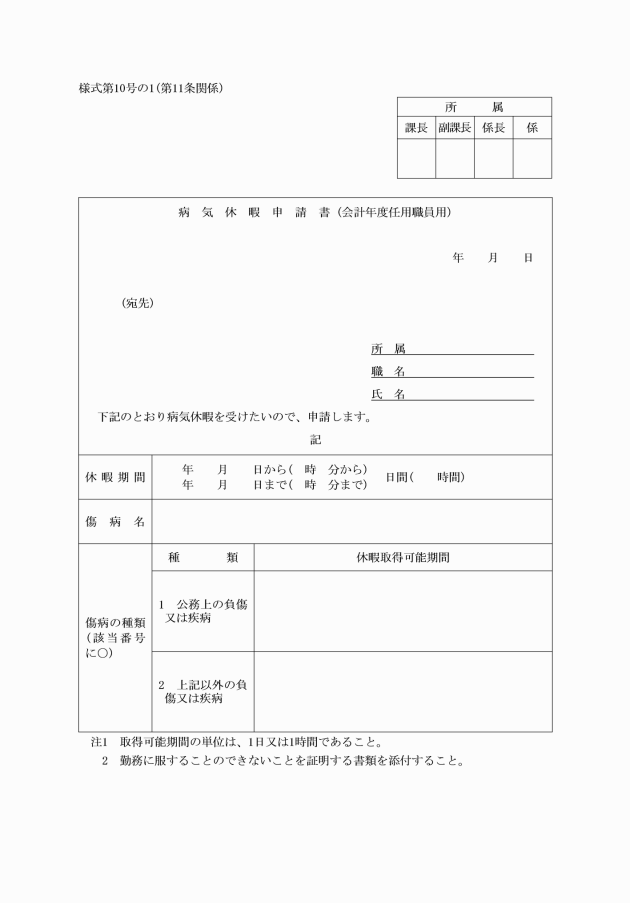

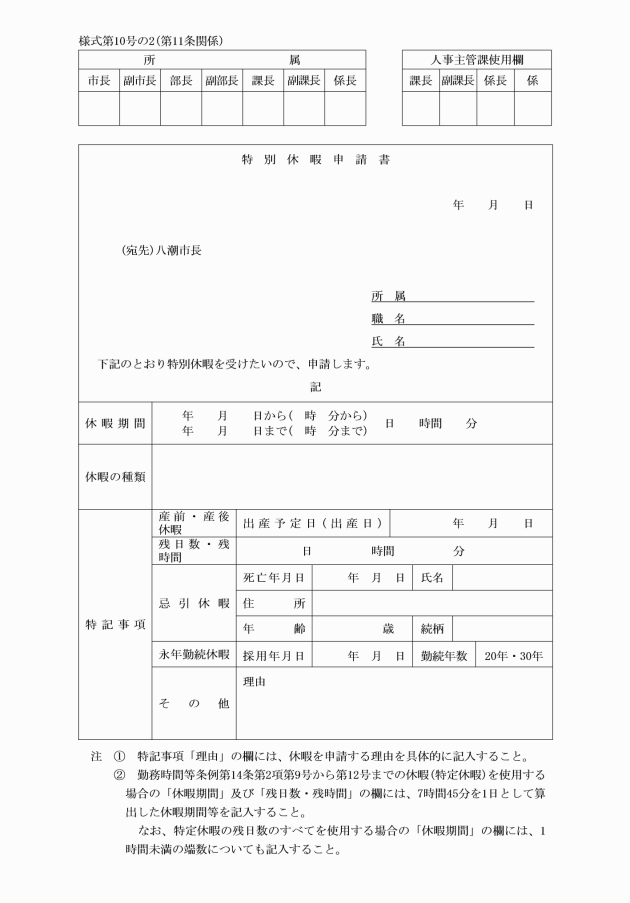

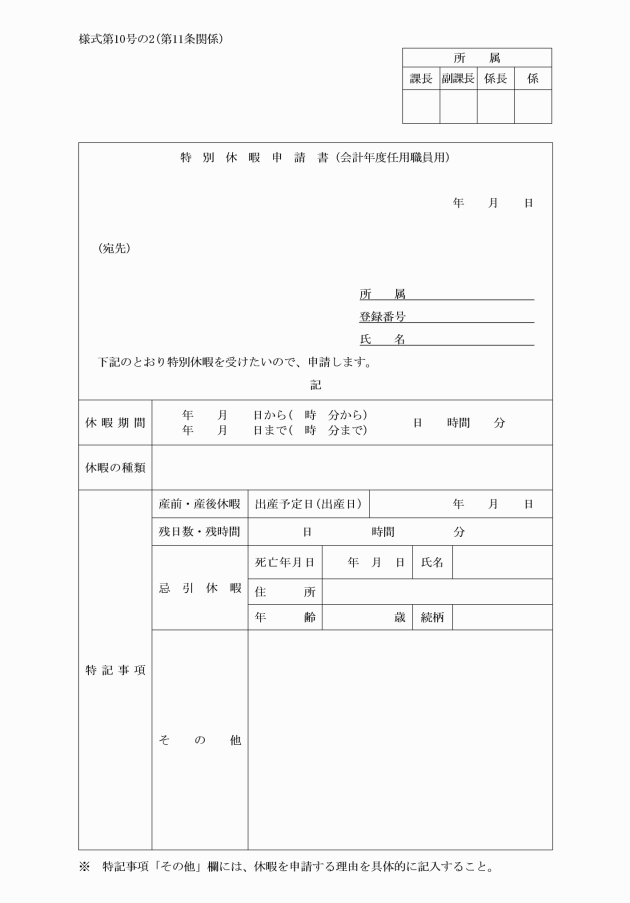

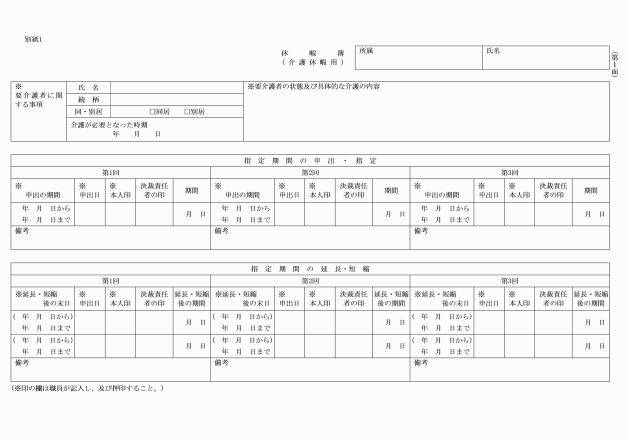

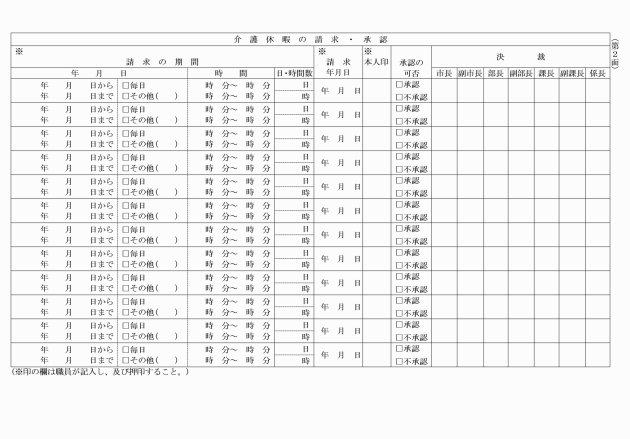

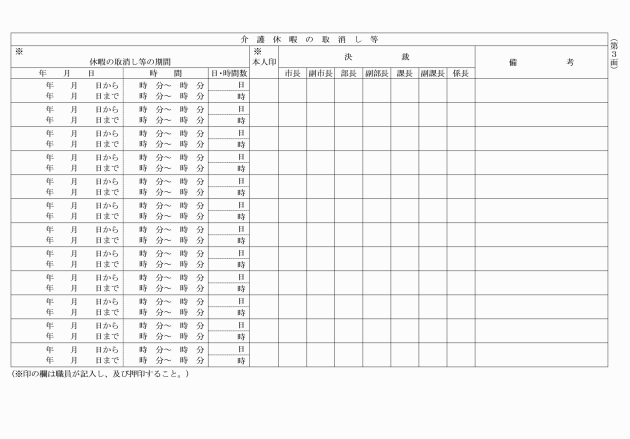

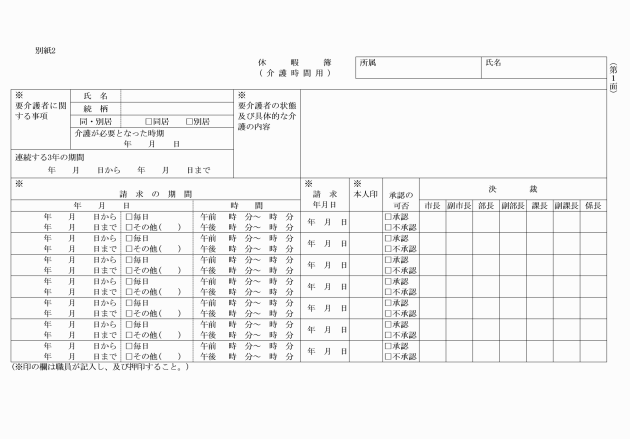

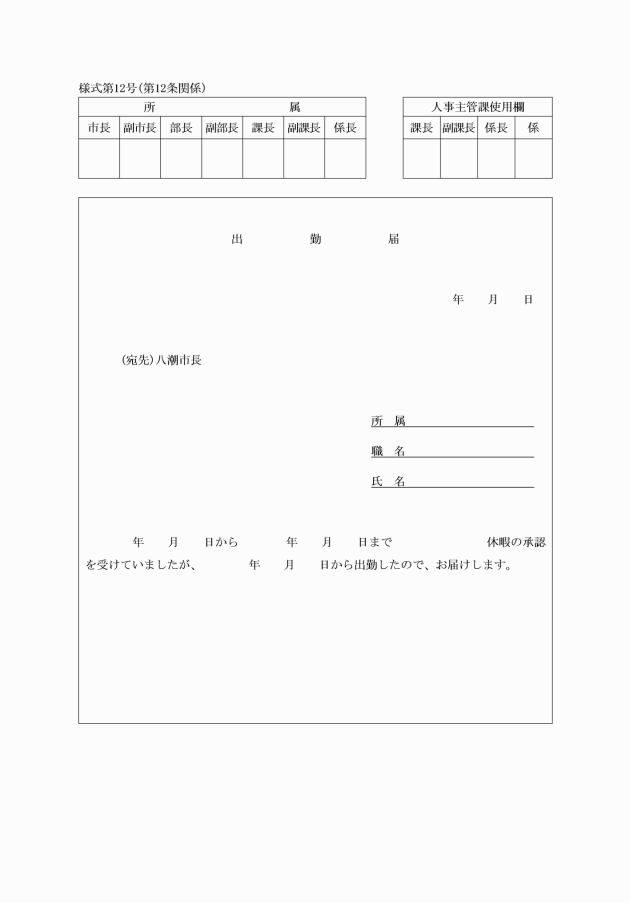

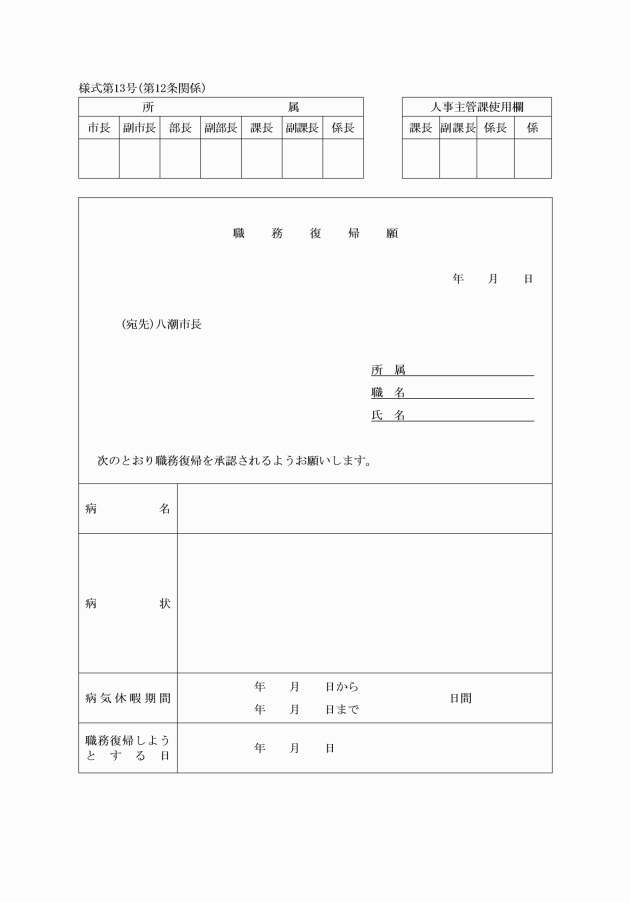

(休暇願)

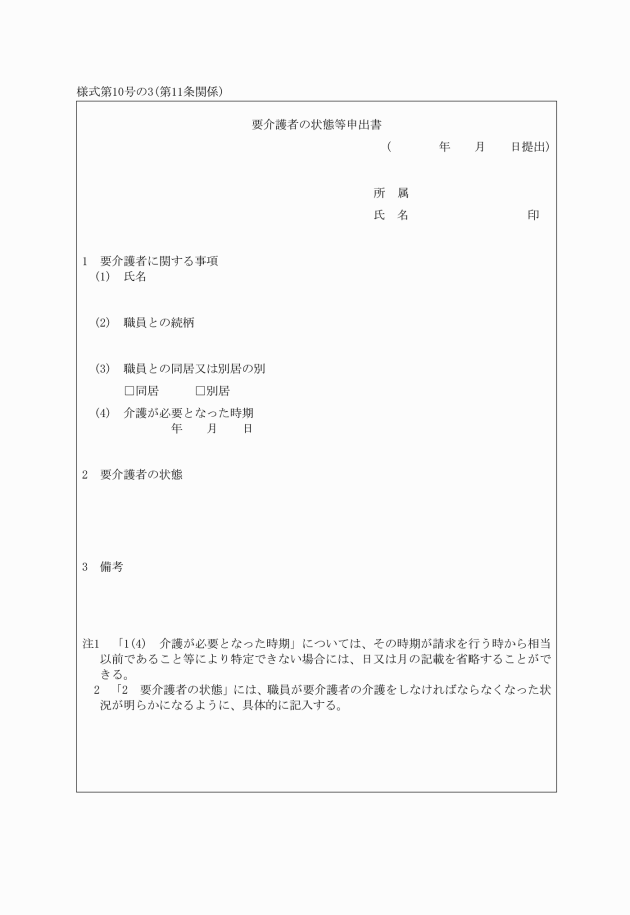

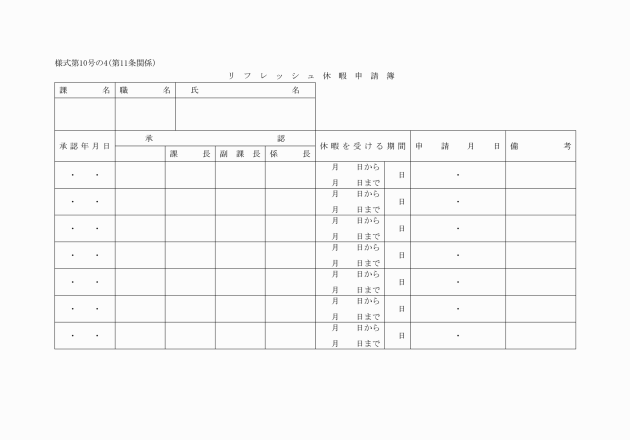

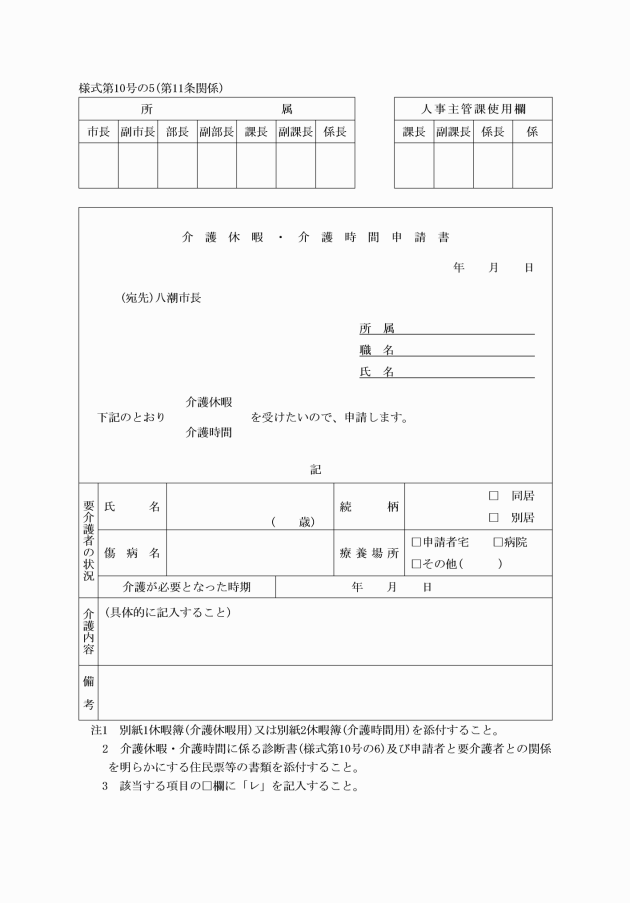

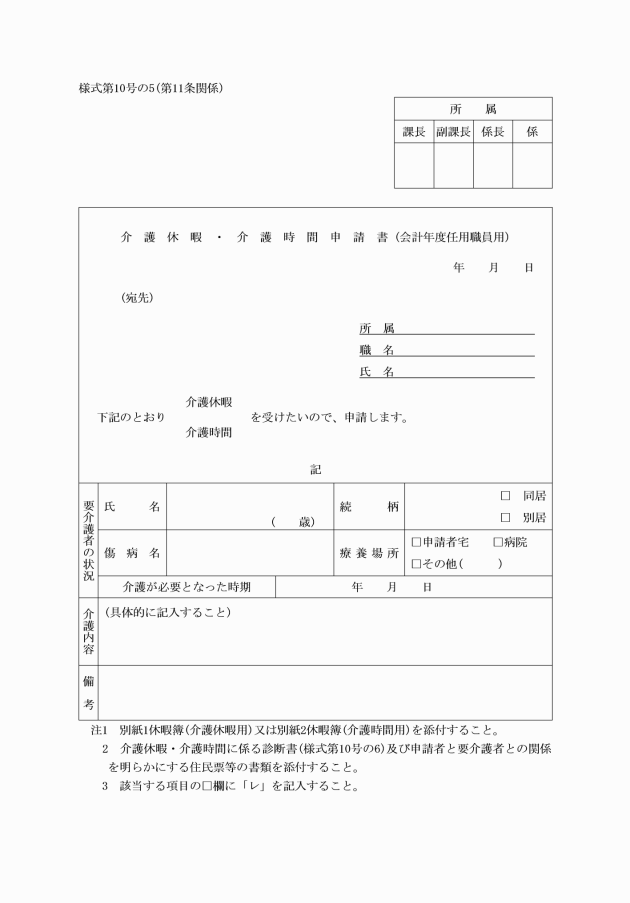

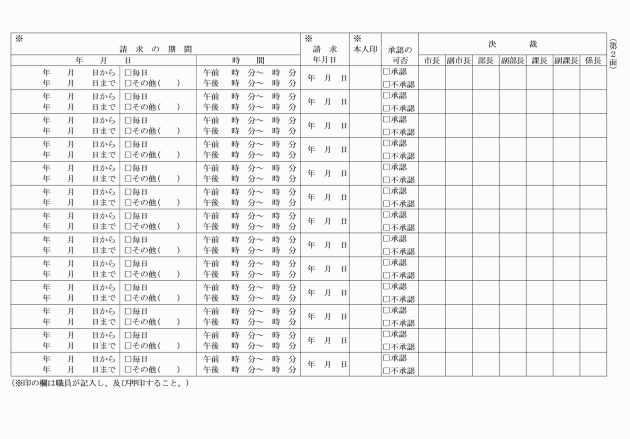

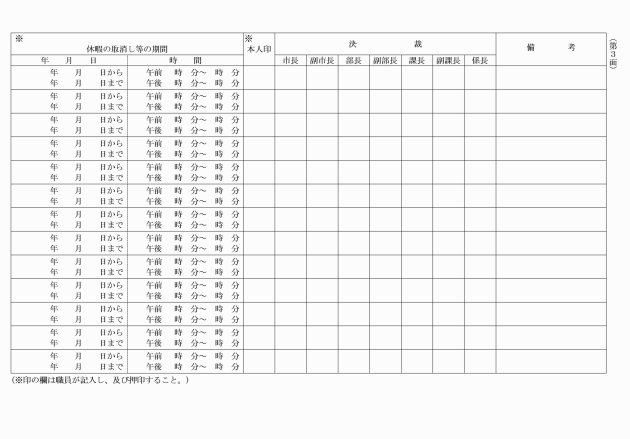

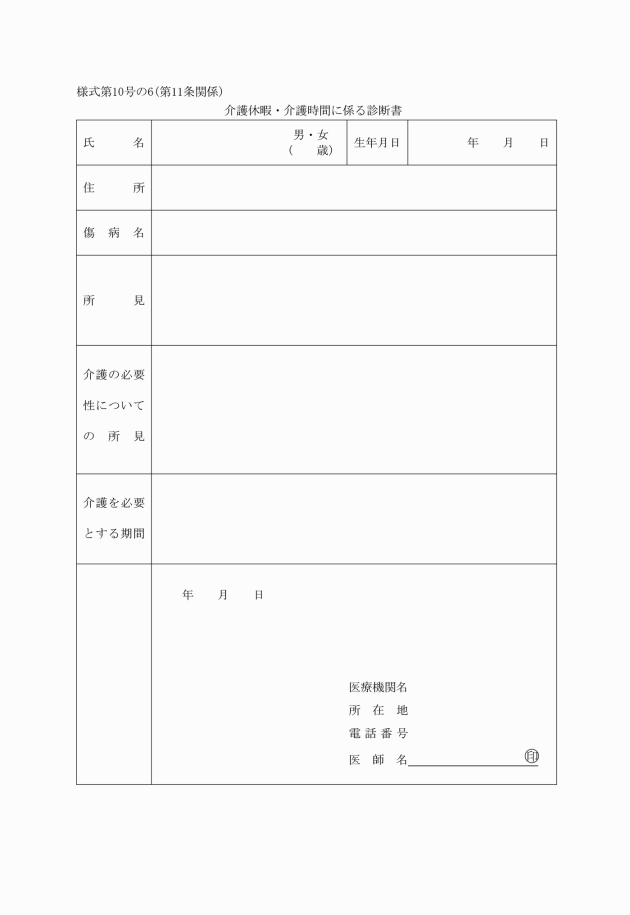

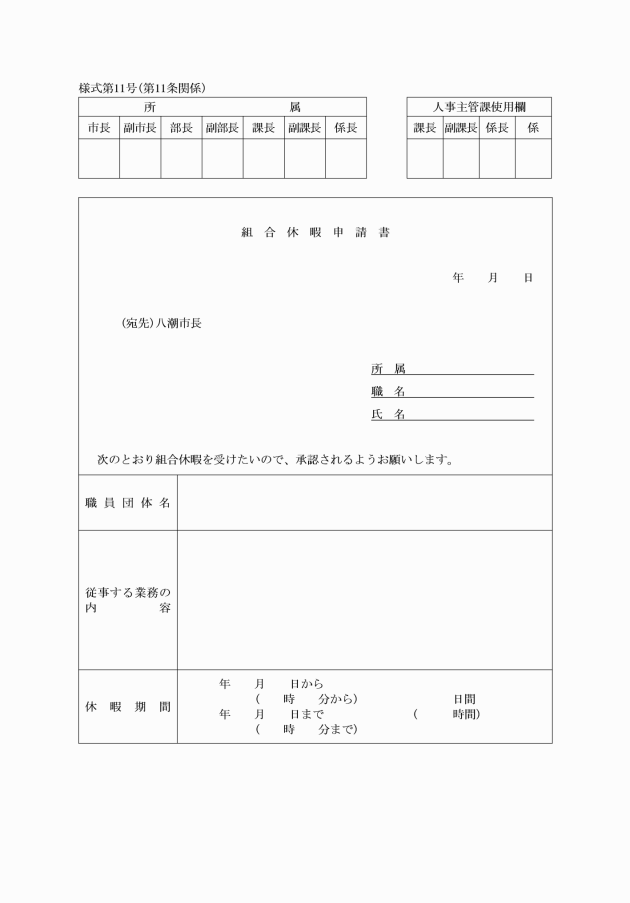

第11条 職員は、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第19号。以下「勤務時間等規則」という。)及び八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第17号。第3号において「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の規定に基づき、年次有給休暇の届出をしようとするとき、又は病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは組合休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、それぞれ当該各号の手続をとらなければならない。ただし、会計年度任用職員にあっては、人事課長に提出することを要しない。

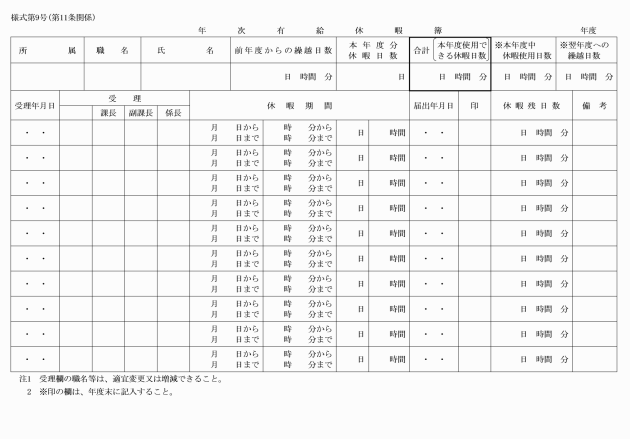

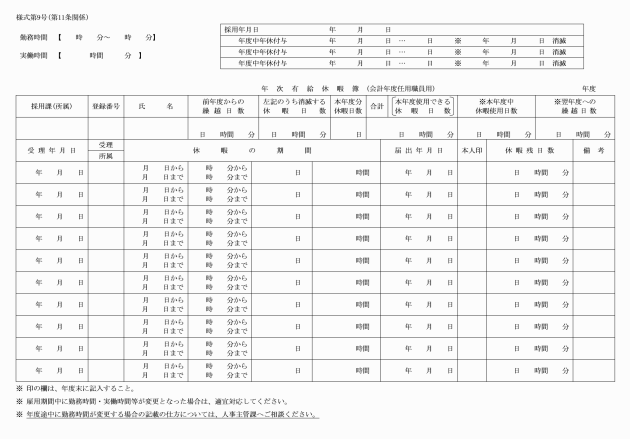

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇簿(様式第9号)を、所属長に提出すること。

(2) 病気休暇 病気休暇申請書(様式第10号の1)を所属長を経て人事課長に提出すること。

(3) 特別休暇(勤務時間等条例第14条第2項第12号及び会計年度任用職員勤務時間規則第15条第3項第7号に規定する休暇(以下「短期介護休暇」という。)並びに勤務時間等条例第14条第2項第16号及び会計年度任用職員勤務時間規則第15条第2項第8号に規定する休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を除く。) 特別休暇申請書(様式第10号の2)に、必要に応じ勤務に服することができない事情を明らかにする書類を添付し、所属長を経て人事課長に提出すること。

(5) リフレッシュ休暇 リフレッシュ休暇申請簿(様式第10号の4)を所属長を経て人事課長に提出すること。

(7) 組合休暇 組合休暇申請書(様式第11号)を所属長を経て人事課長に提出すること。

3 第1項に規定するもののほか、人事課長(会計年度任用職員にあっては、所属長)は、必要があると認めるときは、所属長(会計年度任用職員にあっては、本人)に対し、当該所属職員が勤務に服することのできないことを明らかにする書類の提出を求めることができる。

(平3訓令8・平6訓令3・平7訓令2・平13訓令5・平14訓令4・平14訓令7・平17訓令1・平22訓令2・平22訓令4・平28訓令11・令2訓令4・令3訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平3訓令8・平7訓令2・平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

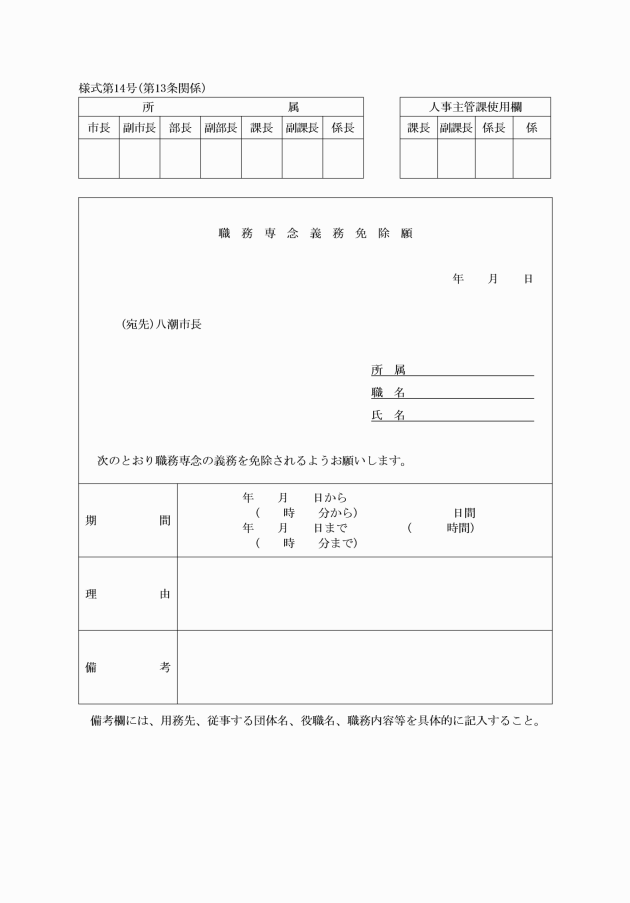

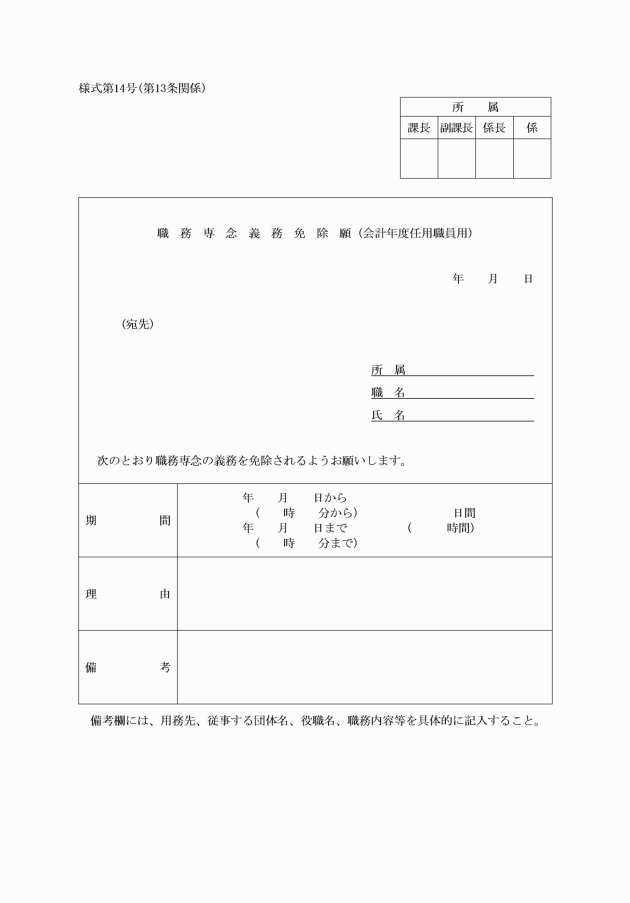

(職務専念義務免除願)

第13条 職員は、八潮市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第11号)及び八潮市職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和50年規則第9号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除願(様式第14号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。ただし、会計年度任用職員にあっては、人事課長に提出することを要しない。

(平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

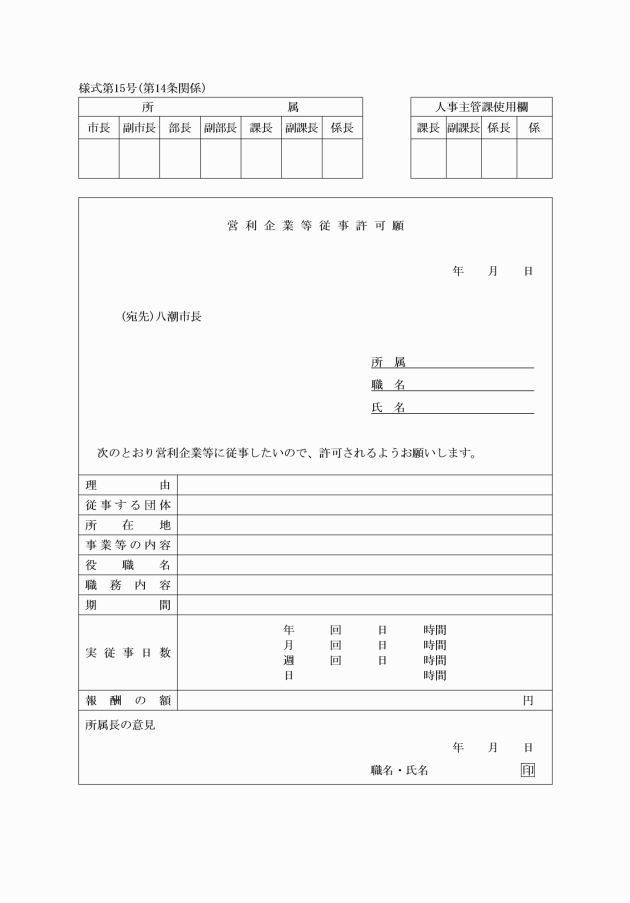

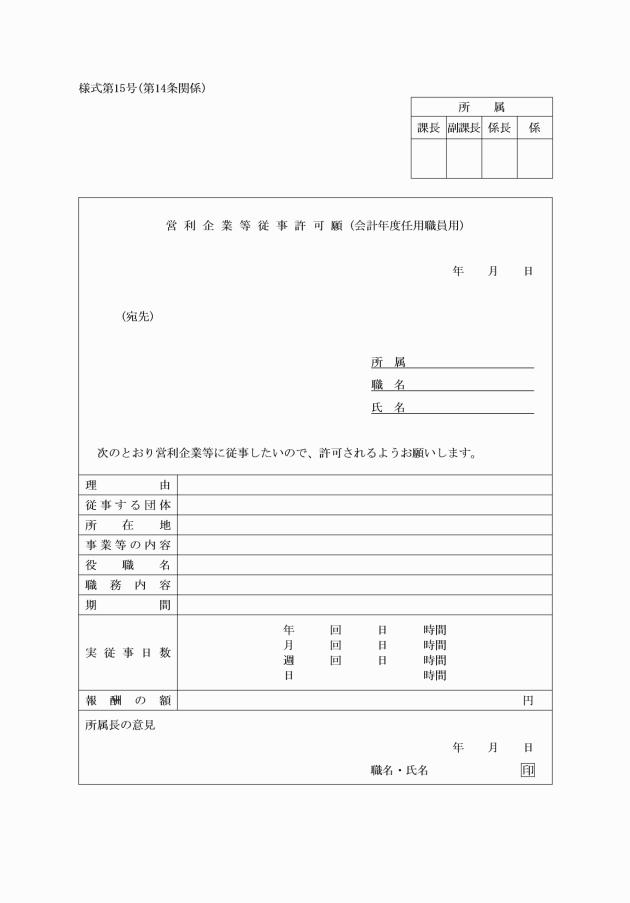

(営利企業等従事許可願)

第14条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第15号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。ただし、会計年度任用職員にあっては、人事課長に提出することを要しない。

(平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

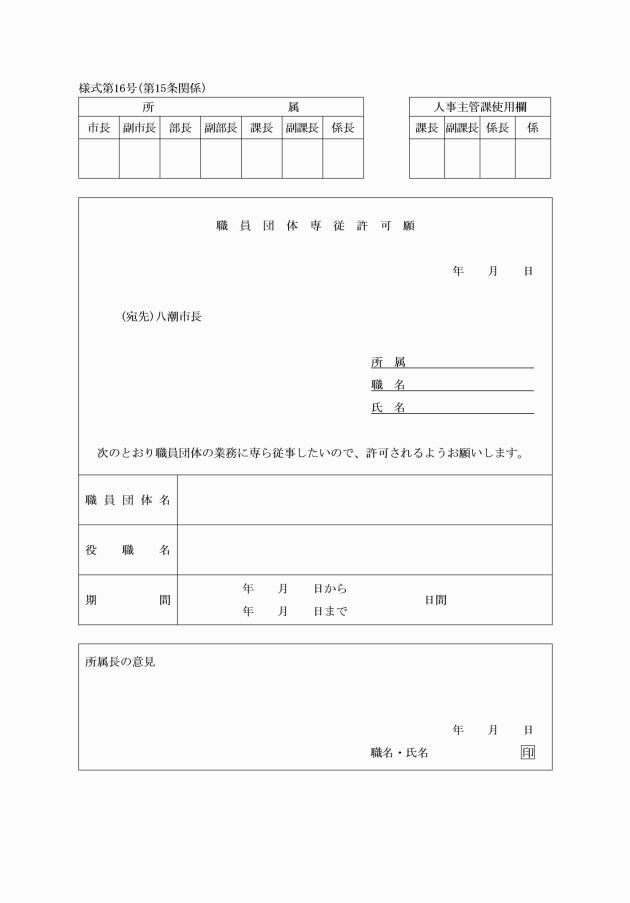

(職員団体専従許可願)

第15条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときは、職員団体専従許可願(様式第16号)に当該職員団体からの依頼書を添付し、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

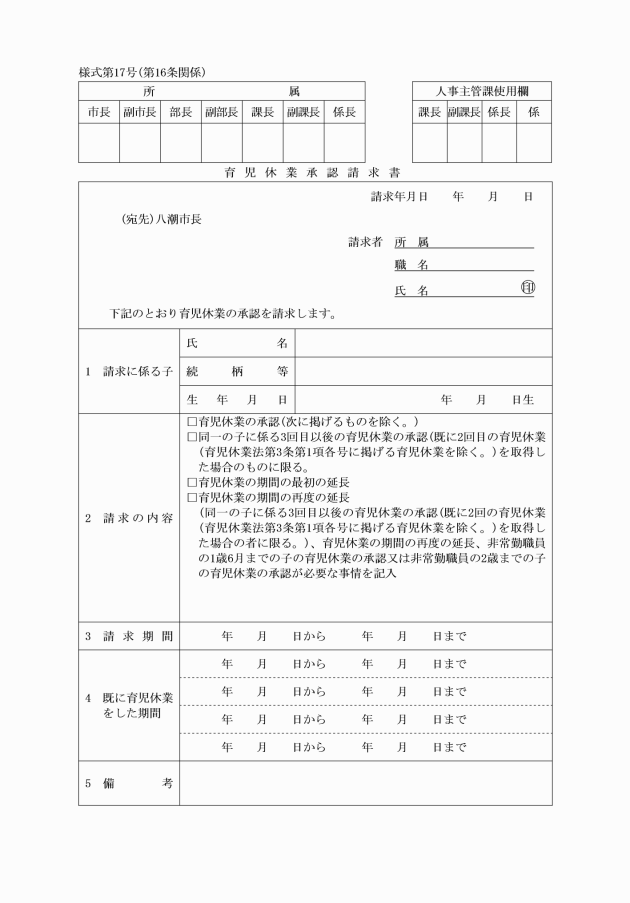

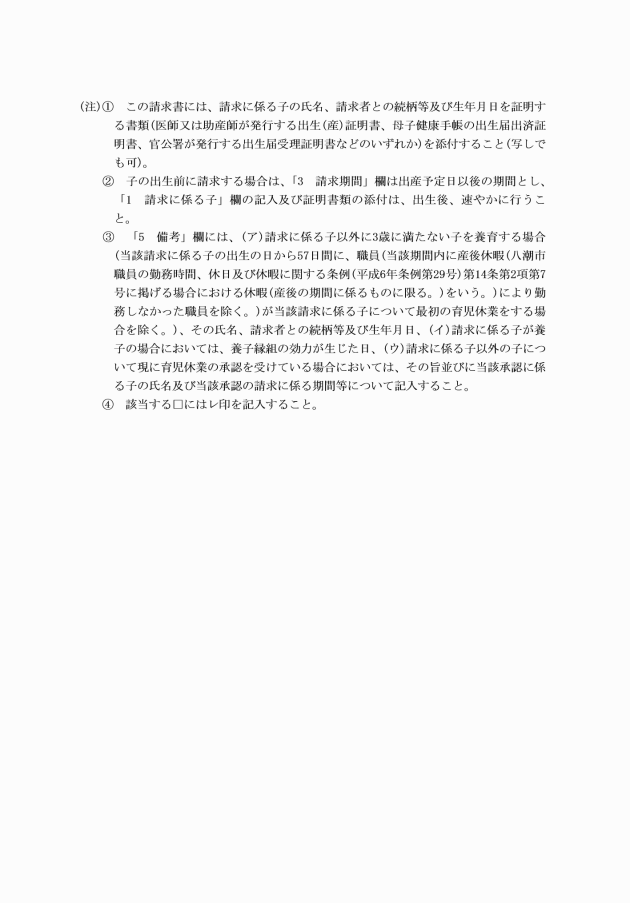

(育児休業承認請求)

第16条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の育児休業の承認を受けようとするときは、八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として休業しようとする期間の始まる日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第17号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合

2 育児休業の期間の延長請求は、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(様式第17号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

(平4訓令4・全改、平14訓令2・平20訓令2・令4訓令4・令5訓令1・一部改正)

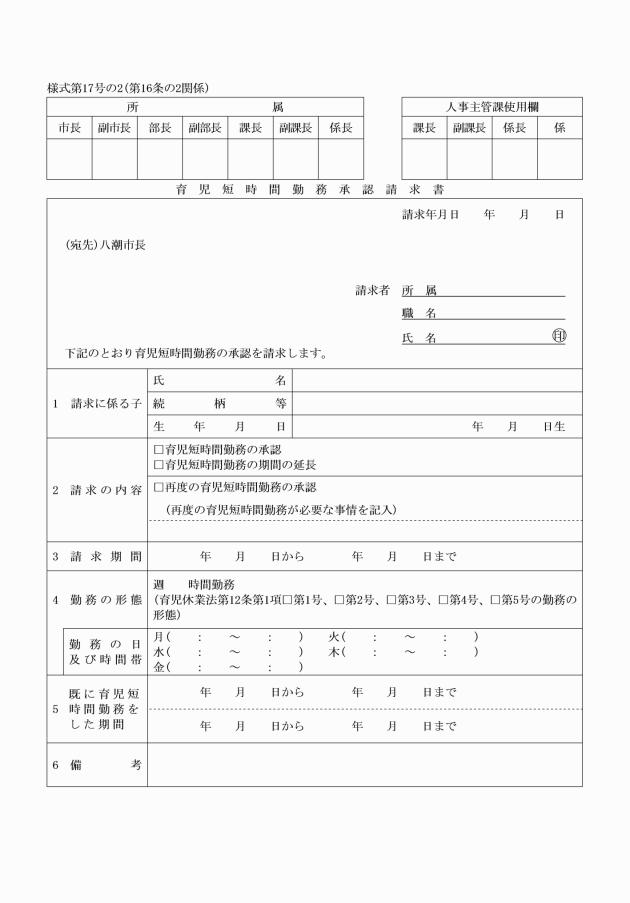

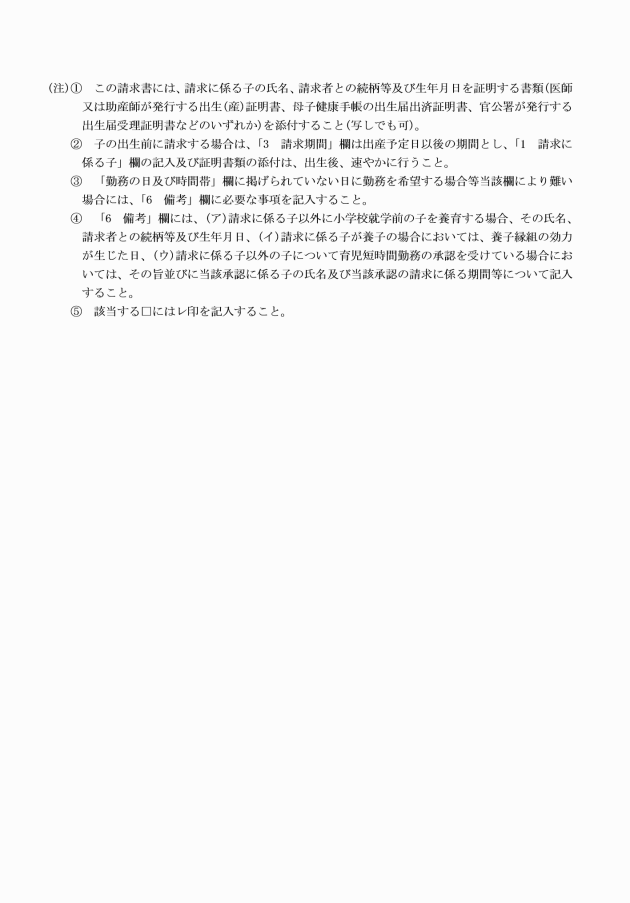

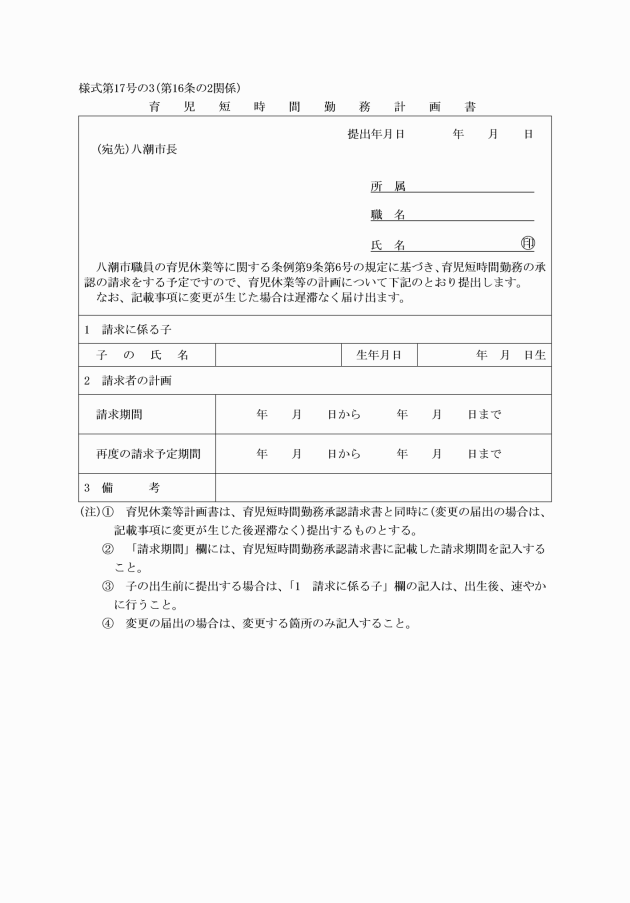

(育児短時間勤務の承認等の請求)

第16条の2 育児休業条例第11条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第17号の2)により行うものとする。

2 職員は、育児休業条例第9条第5号の規定に基づき、再度の育児短時間勤務の承認の請求をしようとするときは、原則として短時間勤務をしようとする期間の始まる日の1月前までに、育児短時間勤務承認請求書(様式第17号の2)及び育児短時間勤務計画書(様式第17号の3)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平20訓令2・追加、令4訓令4・令5訓令1・一部改正)

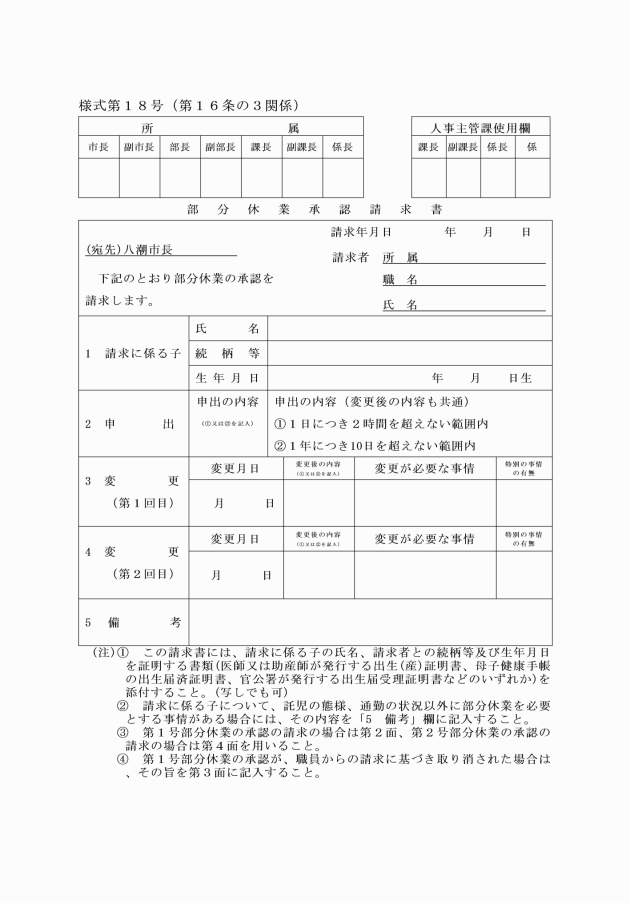

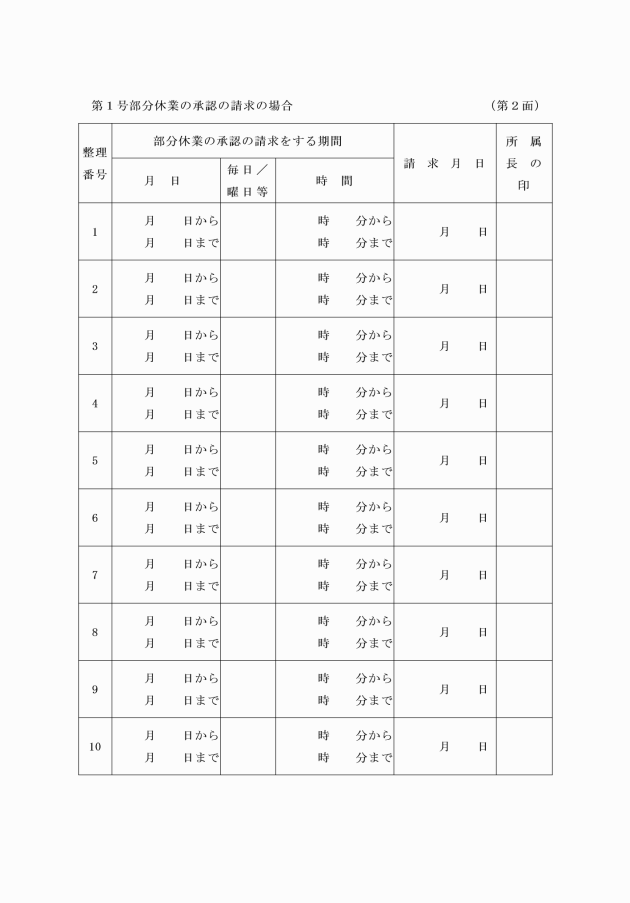

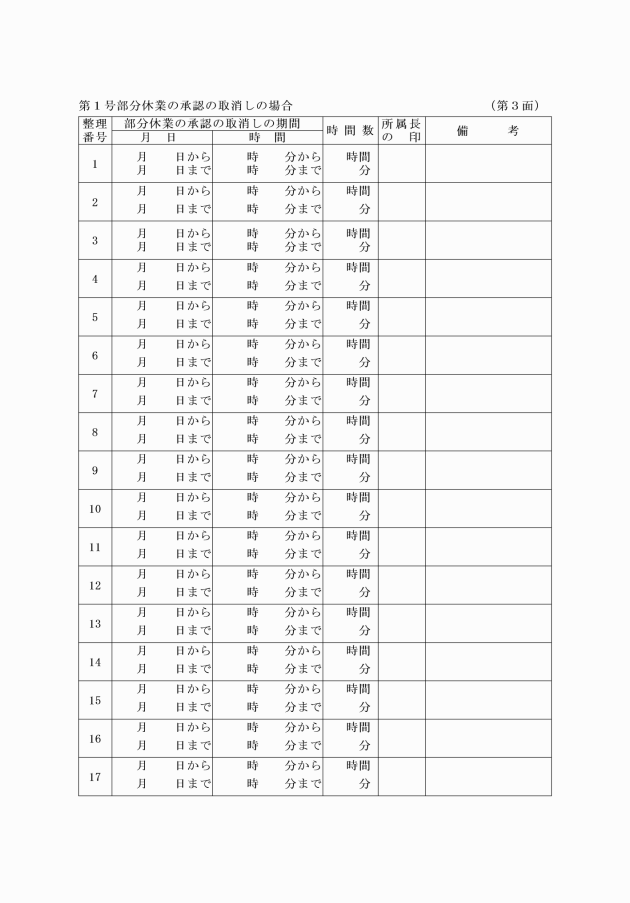

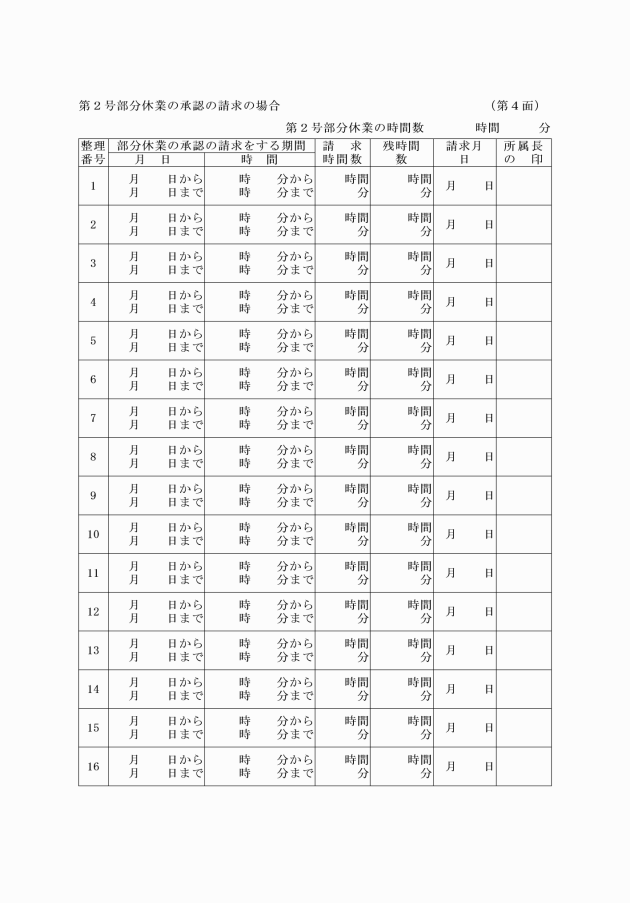

(部分休業承認請求)

第16条の3 職員は、育児休業法第19条の部分休業の承認を受けようとするときは、原則として部分休業しようとする期間の始まる日の1月前までに、部分休業承認請求書(様式第18号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平4訓令4・追加、平14訓令4・一部改正、平20訓令2・旧第16条の2繰下・一部改正、令5訓令1・一部改正)

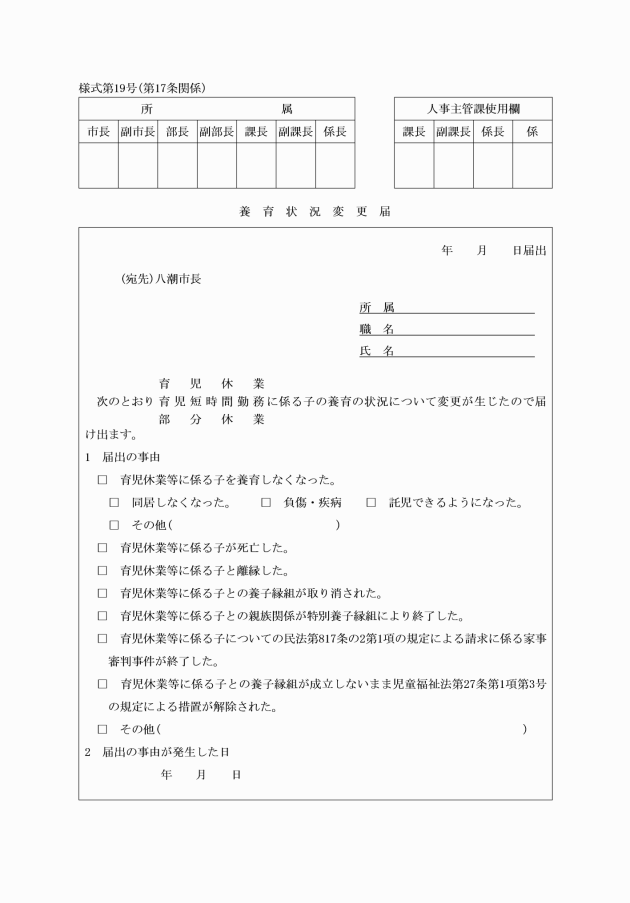

(育児休業変更届)

第17条 育児休業又は育児短時間勤務若しくは部分休業の承認を受けた職員は、育児休業法第5条第1項に該当したときは、遅滞なく、養育状況変更届(様式第19号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平4訓令4・全改、平14訓令4・平20訓令2・令5訓令1・一部改正)

(私事旅行)

第18条 職員は、私事のため5日以上の旅行又は転地療養をしようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、レクリエーション等のため所属において、週休日若しくは職員の休日又は勤務時間外を利用して集団私事旅行をするときは、事務連絡その他必要な処置をあらかじめ講じておかなければならない。

(平7訓令2・一部改正)

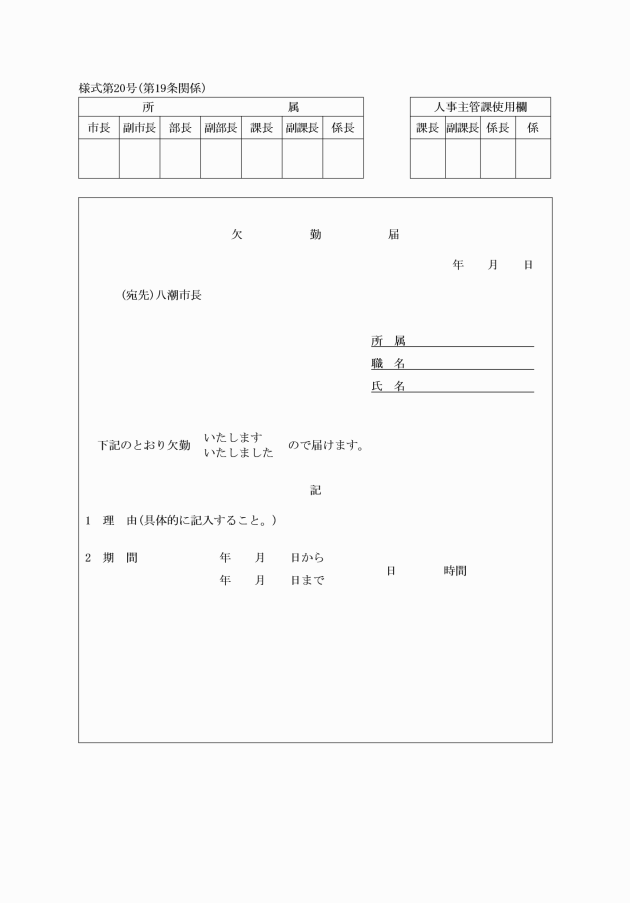

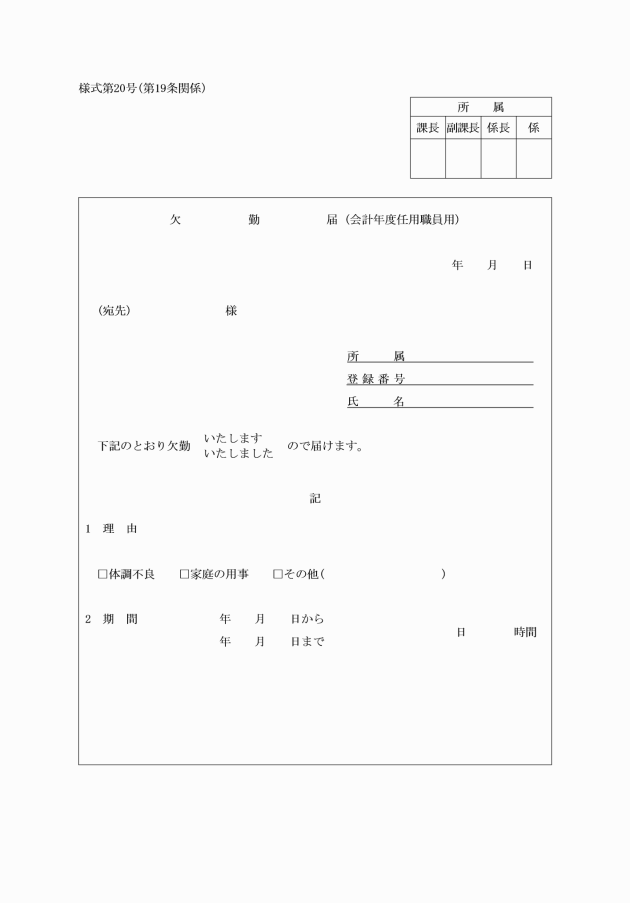

(欠勤届)

第19条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる場合以外の場合において勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、速やかに、欠勤届(様式第20号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。ただし、会計年度任用職員にあっては、人事課長に提出することを要しない。

(平14訓令4・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)

(勤務態度)

第20条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(職場環境の整備)

第21条 職員は、常に職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等の清潔を保たなければならない。

2 職員は、常に所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(秘密保持)

第22条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。

2 職員は、重要な文書を勤務場所以外に持ち出すときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

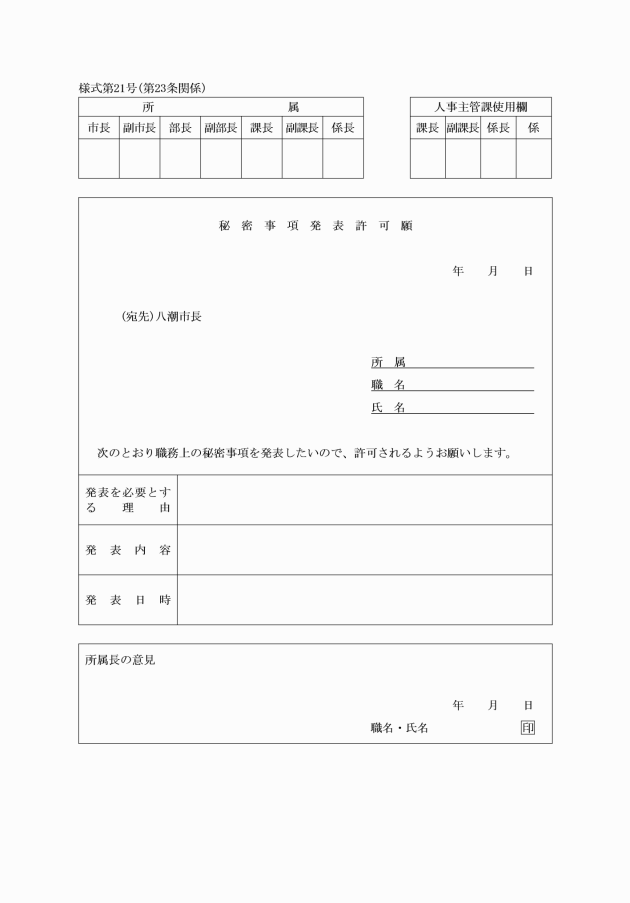

(秘密事項発表許可願)

第23条 職員は、地公法第34条第2項の規定により職務上秘密に属する事項を発表することについて許可を受けようとするときは、秘密事項発表許可願(様式第21号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

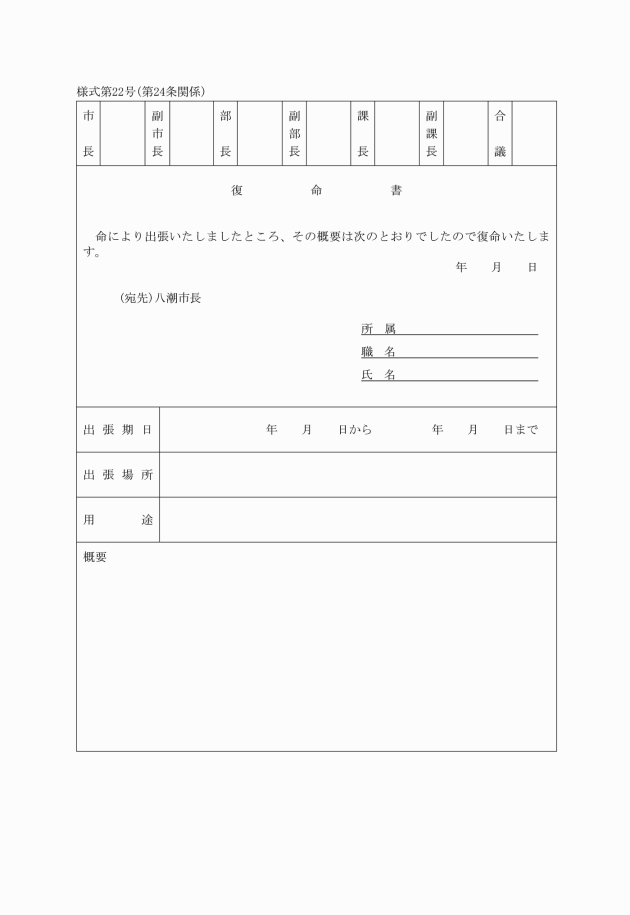

(出張の復命)

第24条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちに、その要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに、復命書(様式第22号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときは、この限りでない。

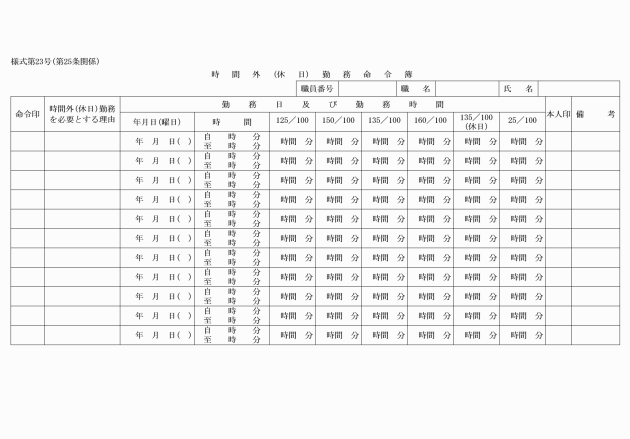

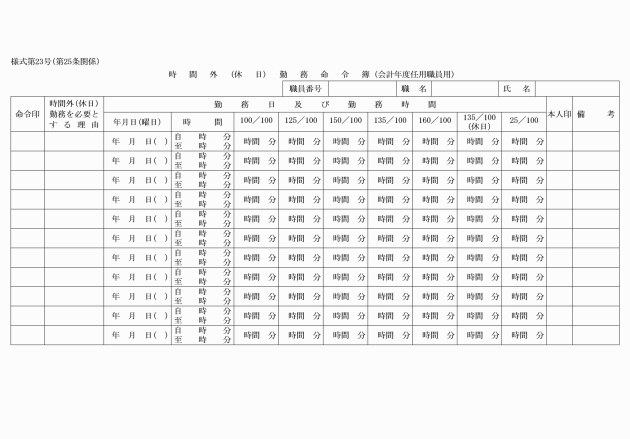

(休日及び時間外勤務命令)

第25条 職員は、所属長の命令があったときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、勤務時間外又は週休日若しくは休日であっても勤務に服さなければならない。

(平7訓令2・一部改正)

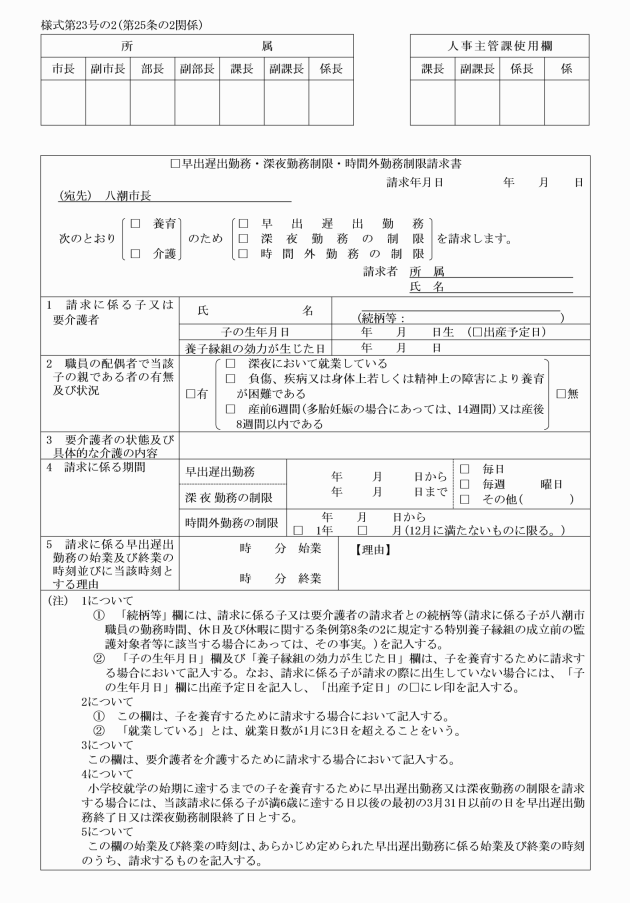

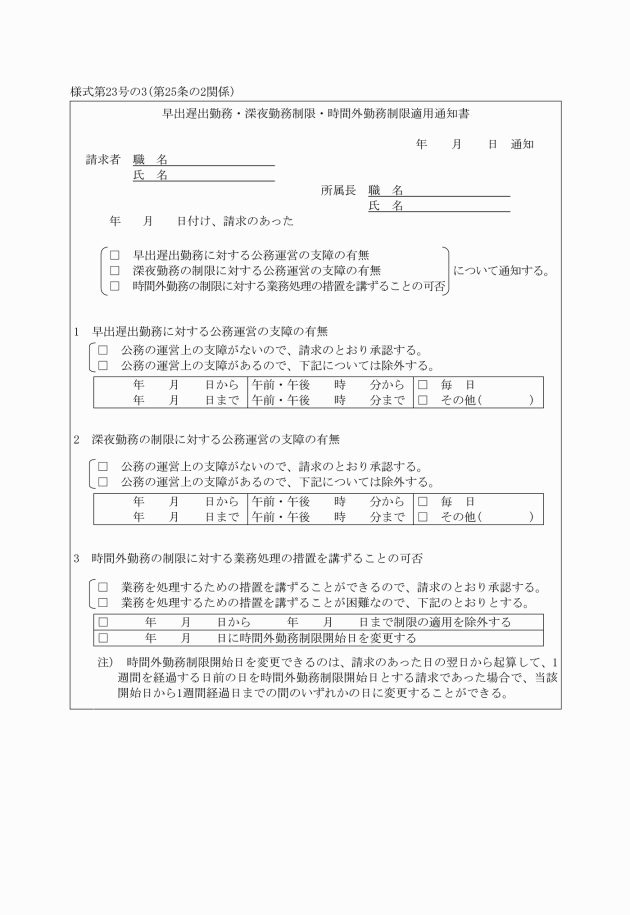

2 所属長は、職員から前項の請求があった場合には、勤務時間等規則第4条の3第2項若しくは第4条の7第2項に基づく公務運営の支障の有無又は勤務時間等規則第4条の9第2項の規定に基づく当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限適用通知書(様式第23号の3)により、当該請求をした職員に通知し、その写しを人事課長に提出しなければならない。

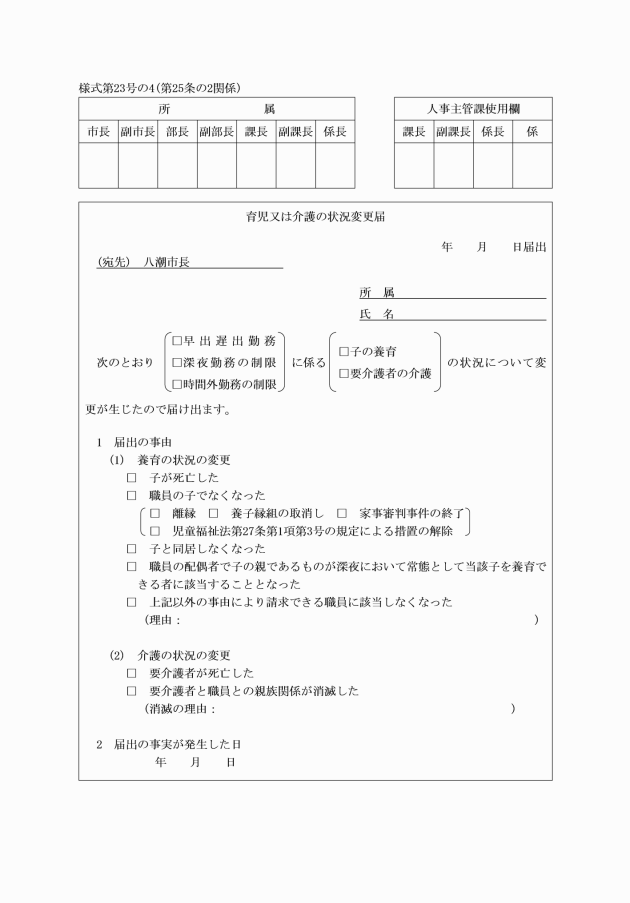

3 職員は、早出遅出勤務の承認又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限の承認を受けた後、勤務時間等規則第4条の4第1項各号又は第4条の8第1項各号若しくは第4条の10第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく育児又は介護の状況変更届(様式第23号の4)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平17訓令1・追加、令5訓令1・一部改正)

(転任の場合の着任期間)

第26条 職員は、転任を命ぜられた場合は、速やかに、着任しなければならない。

2 職員は、病気その他特別の理由により転任を命ぜられた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(退職)

第27条 職員は、退職しようとするときは、退職を希望する日の20日前までに所属長を経て人事課長に退職願を提出し、市長の承認があるまで従前の業務を続けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

(事務の引継ぎ)

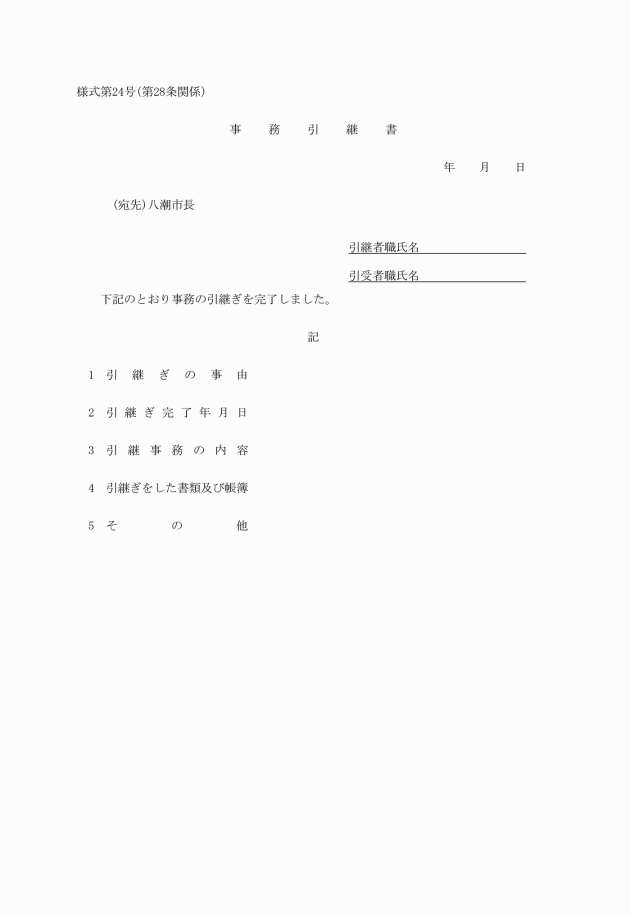

第28条 職員は、退職、休職、転任等を命ぜられた場合は、事務引継書(様式第24号)により、速やかに、後任者又は所属長の指定する職員に担当事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、主任以下の職員にあっては、口頭をもってこれを行うことができる。

(退庁時の処置)

第29条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に収め、散逸しないように留意しなければならない。

2 職員は、扉、窓等の戸締り及び火気に注意し、消灯の上、退庁しなければならない。

3 職員は、退庁後当直員の看守を要する物品があるときは、退庁の際、当直員に連絡しなければならない。

(勤務状況等の報告)

第30条 人事課長は、必要があると認めるときは、各所属長に対し、所属職員の勤務状況等についての報告を求めることができる。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

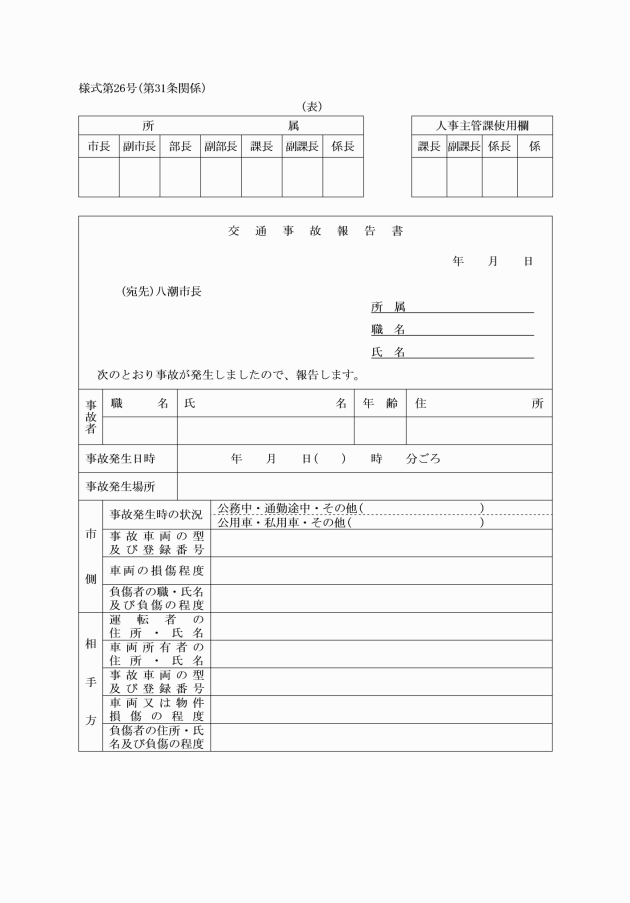

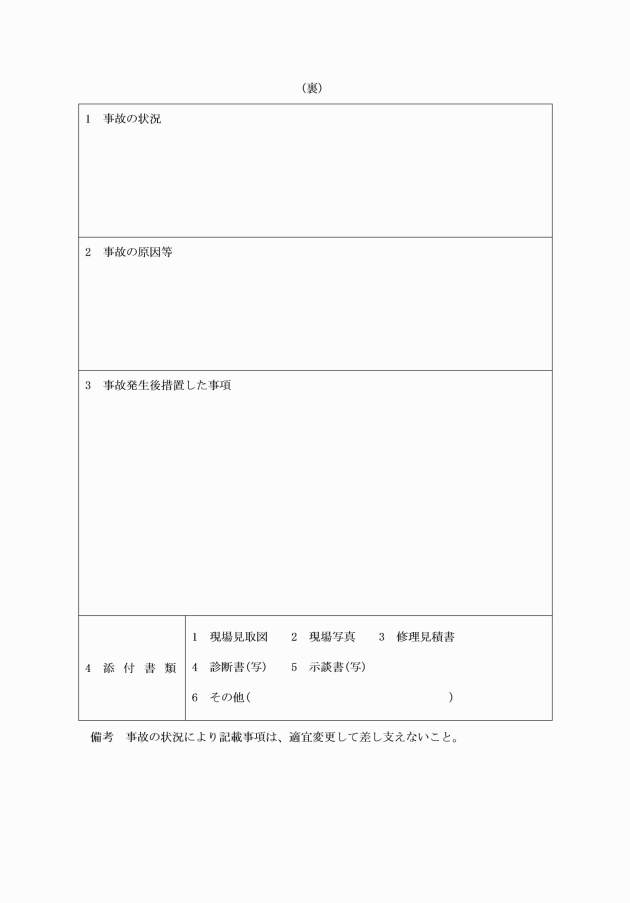

(事故報告)

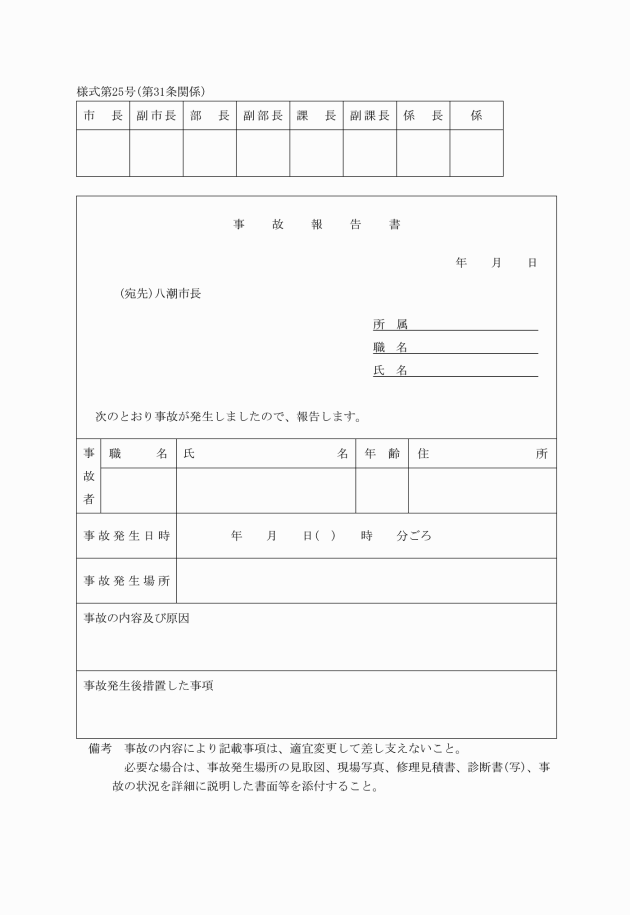

第31条 所属長は、所属職員に関し事故が発生したときは、速やかに、事故報告書(様式第25号)を人事課長に提出しなければならない。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

(火災盗難予防)

第32条 職員は、常に火災盗難予防に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第33条 所属長は、重要な書類、物品等には、非常持出の表示を明確にし、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(非常の場合の服務)

第34条 職員は、火災その他事故により庁舎及びその周辺に危急な事態が生ずるおそれのあるときは、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。

2 週休日若しくは職員の休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、速やかに、登庁しなければならない。

(平7訓令2・一部改正)

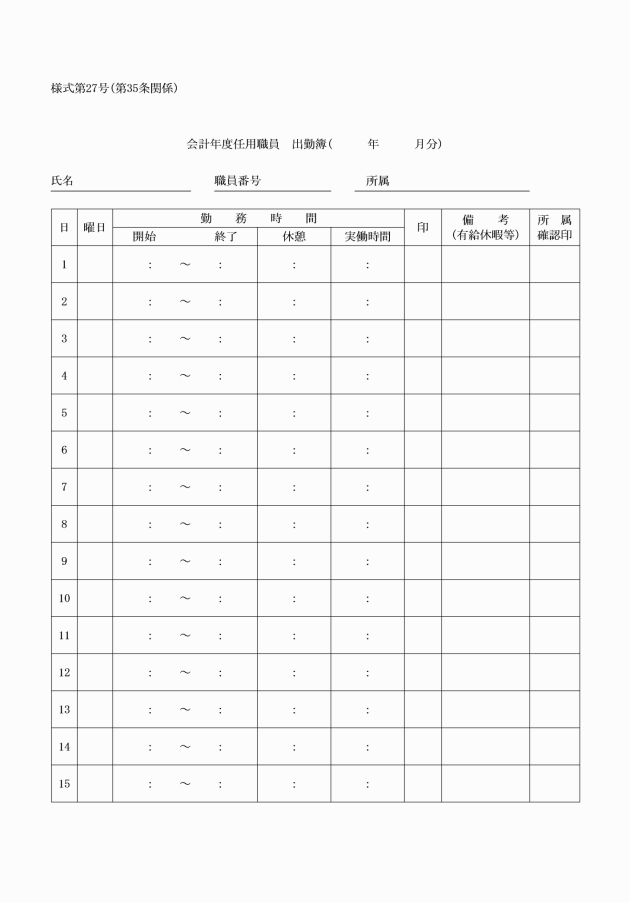

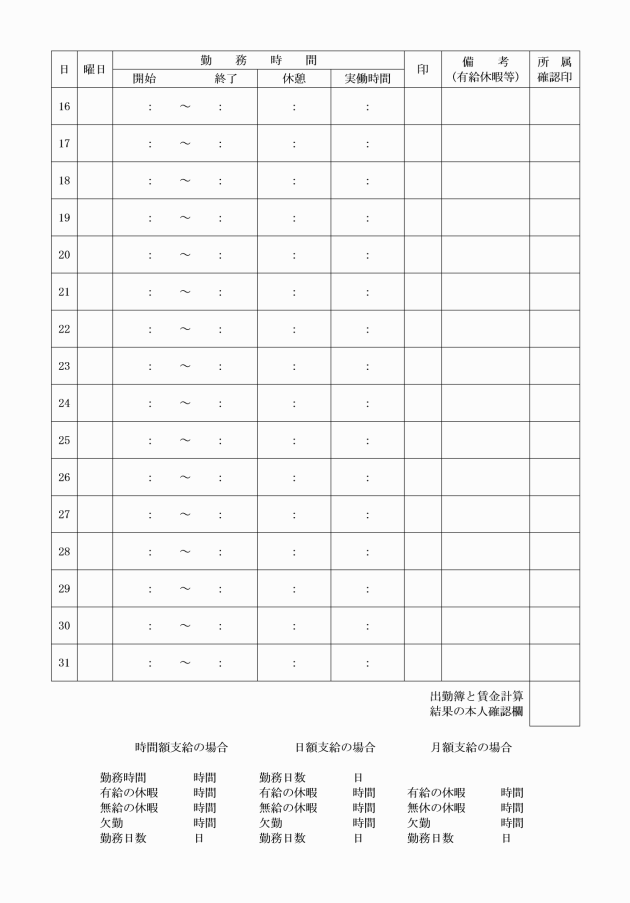

(出勤簿)

第35条 第1号会計年度任用職員は、勤務時間等について出勤簿(様式第27号)に記録し、所属(課長級又は副課長級の職にある者)の確認を受けなければならない。

(令2訓令4・追加、令3訓令2・一部改正)

(委任)

第36条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令4・旧第35条繰下)

附則

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年訓令第8号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の八潮市職員服務規程第5条の規定により提出された身元保証書の適用については、なお従前の例による。

附則(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成7年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の八潮市職員服務規程第11条第1項第1号の規定により既に使用されている年次休暇簿については、改正後の八潮市職員服務規程第11条第1項第1号の規定による年次有給休暇簿とみなす。

附則(平成8年訓令第6号)抄

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成8年訓令第13号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成8年訓令第15号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成13年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令中第1条の規定は、平成13年6月1日から、第2条、次項及び附則第3項の規定は八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成13年八潮市条例第14号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に配布されている改正前の様式第10号の3の用紙については、同様式中「夏季休暇申請簿」とあるのは、「リフレッシュ休暇申請簿」と読み替えて使用するものとする。この場合において、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この訓令に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(八潮市文書取扱規程の一部改正)

3 八潮市文書取扱規程(昭和51年規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成17年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第6条の規定による改正前の八潮市職員服務規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第3号の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和6年1月4日から施行する。

附則(令和7年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の部分休業の承認を受けようとする者は、同日前においても改正後の様式第18号による用紙を使用することができる。

(平7訓令2・全改、平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平4訓令12・平5訓令7・平6訓令9・平7訓令2・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平7訓令2・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・一部改正)

様式第4号 削除

(平7訓令2)

(平8訓令6・全改)

(平7訓令2・全改、平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平8訓令13・追加)

様式第8号 削除

(平8訓令15)

(令2訓令4・全改、令3訓令2・一部改正)

(令2訓令4・全改、令5訓令1・一部改正)

(令2訓令4・全改、令3訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平22訓令4・追加)

(平13訓令5・全改、平13訓令5・一部改正、平22訓令4・旧様式第10号の3繰下、平27訓令2・一部改正)

(令2訓令4・全改、令5訓令1・一部改正)

(平7訓令2・追加、平22訓令4・旧様式第10号の5繰下、平28訓令11・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平7訓令2・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平7訓令2・全改、平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(令2訓令4・全改、令5訓令1・一部改正)

(令2訓令4・全改、令5訓令1・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(令4訓令4・全改、令5訓令1・一部改正)

(平20訓令2・全改、平22訓令4・平27訓令2・平28訓令4・平28訓令11・令5訓令1・一部改正)

(令4訓令4・全改)

(令7訓令7・全改)

(平28訓令11・全改、令5訓令1・一部改正)

(令2訓令4・全改、令5訓令1・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・一部改正)

(令2訓令4・全改)

(平28訓令11・全改、令5訓令1・一部改正)

(平17訓令1・追加)

(平28訓令11・全改、令5訓令1・一部改正)

(平6訓令9・平17訓令1・平28訓令4・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平16訓令9・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・一部改正)

(平5訓令7・平6訓令9・平16訓令9・平17訓令1・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(令2訓令4・追加、令3訓令2・一部改正)