新型コロナウイルス感染症予防接種

更新日:2025年11月7日

新型コロナウイルス感染症予防接種は、義務ではありません。

個人の重症化の予防に重点を置いており、本人が接種を希望した場合のみ実施できます。予防接種における効果と副反応、予防接種健康被害救済制度について理解したうえで、接種を希望するか決めてください。

また、ご不明な点などありましたら、保健センターにお問い合わせください。

- 1 予防接種の効果と副反応について

- 2 対象者

- 3 接種回数

- 4 接種期間

- 5 接種費用

- 6 接種方法

- 7 市外での接種について

- 8 予防接種を受けることができない方

- 9 予防接種を受けるにあたり、医師とよく相談しなければならない方

- 10 予防接種後の注意事項

- 11 予防接種後の副反応疑い報告

- 12 予防接種健康被害救済制度

- 13 使用されるワクチンについて

- 14 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申請される方

![]() 新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

1 予防接種の効果と副反応について

予防接種を受けることで、新型コロナウイルス感染症にり患した場合の入院や死亡などの重症化などを予防する効果があることが報告されています。

一方、主な副反応として、接種した場所(局所)の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などのほか、まれに起こる重大な副反応としてアナフィラキシーがあります。また、ごくまれに心筋炎などが生じることがあります。

なお、厚生労働省のホームページでは、 ![]() 「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイト)を公表していますので、合わせてご確認ください。

「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイト)を公表していますので、合わせてご確認ください。

2 対象者

新型コロナウイルスに関する定期接種の対象者については、接種日時点で八潮市に住民登録があり、予防接種を希望する以下の(1)または(2)に該当する方

(1)接種日時点で65歳以上の方

★生年月日が昭和35年9月30日以前の方

⇒9月24日に案内通知などを発送しました。

★生年月日が昭和35年10月1日から昭和36年2月1日までの方

⇒予防接種法上、誕生日が来て対象年齢になる人は、誕生日前日から接種が可能となります。

65歳となる少し前に順次通知を発送します。

補足:令和7年8月18日以降に八潮市に転入し、前所在地で新型コロナウイルス感染症予防接種を

受けていない方は、令和8年1月20日まで保健センターへお申し込みください。案内通知などを送付します。

(2)60歳以上65歳未満の方であって、下記に該当する方

★心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい

(身体障害者手帳1級相当に該当)を有する方

★ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がい

(身体障害者手帳1級相当に該当)を有する方

注意:令和8年1月20日までに保健センターにお申し込みください。

申し込み確認後、案内通知などを発送します。

3 接種回数

1回

4 接種期間

令和7年10月1日から令和8年1月31日まで

5 接種費用

10,000円 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者の方は、医療機関で受給証などの提示で無料)

注意:接種日当日に対象者でない方、接種期間外に予防接種を受けた方は、全額自己負担となります。

6 接種方法

予診票(3枚複写:黄色のもの)にあらかじめ必要事項を記入し、

マイナ保険証など、予診票を持参のうえ、![]()

![]() 委託医療機関(PDF:135KB)を受診してください。

委託医療機関(PDF:135KB)を受診してください。

【注意点】

- 新型コロナウイルス感染症の予防接種は、予約システムの運用や市コールセンターの実施はありません。

- 医療機関によっては、接種を行う曜日・時間を決めている場合や、ワクチンの在庫が不足している場合、予約が必要な場合、かかりつけの方のみを受け付けている場合などがあります。必ず事前に医療機関へ確認してください。

- インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種は、医師が必要と認めた場合には同時に接種が可能です。 また、接種間隔に制限はありません。

- 委託医療機関の情報は、一覧表作成時点の情報のため、実際の接種状況とは異なることがあります。

7 市外での接種について

八潮市と埼玉県医師会では、予防接種の対象者が八潮市・草加市以外でも予防接種を円滑に受けることができるよう、予防接種の相互乗り入れ委託契約を締結しています。このため、埼玉県医師会のホームページに掲載されているリストの医療機関であれば、市へ申請することなく、同じ予診票を使用して予防接種を受けることができます。

ただし、入院などの特別な理由により、県外などの医療機関の主治医のもとで接種する必要がある場合は、事前の手続きが必要となります。接種を予定している2週間以上前までに保健センターへご連絡ください。

注記:新型コロナウイルス感染症定期予防接種相互乗り入れ医療機関は、![]()

![]() こちら(外部サイト)からご確認ください。

こちら(外部サイト)からご確認ください。

8 予防接種を受けることができない方

(1)明らかに発熱している方(体温が37.5℃以上)

(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

(3)予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方

(4)その他、医師が不適当な状態と判断した状態にある方

9 予防接種を受けるにあたり、医師とよく相談しなければならない方

(1)過去に免疫不全の診断がなされている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

(2)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患を有する方

(3)他の予防接種を接種後2日以内に発熱の見られた方

および全身発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがある方

(4)過去にけいれんの既往がある方

(5)ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方

(6)抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害を有する方

10 予防接種後の注意事項

(1)接種直後の30分間は急な副反応が起こることがあるため、接種後30分はその場で健康観察をし、

医師(医療機関)と連絡が取れるようにしましょう。また、接種後数日の間に胸痛、息切れ、

ぐったりするなどの症状があった場合は医療機関を受診してください。

(2)接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、全身のじんま疹、繰り返す嘔吐、

低血圧、高熱などが現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすらないようにしましょう。

(3)接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

★ワクチン接種後の副反応・有害事象などのご相談について

発熱や、ワクチン接種後の心配な症状があれば、まずは、医療機関への受診を検討ください。また、埼玉県救急電話相談(♯7119または048-824-4199)では新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後の副反応や有害事象の相談に対応しています。医療機関への受診の判断に迷う場合や、受診の必要性について、相談員がアドバイスします。(24日365日対応)

参考:![]() 埼玉県救急電話相談(お医者さんに行くべきか迷ったら、#7119)(外部サイト)

埼玉県救急電話相談(お医者さんに行くべきか迷ったら、#7119)(外部サイト)

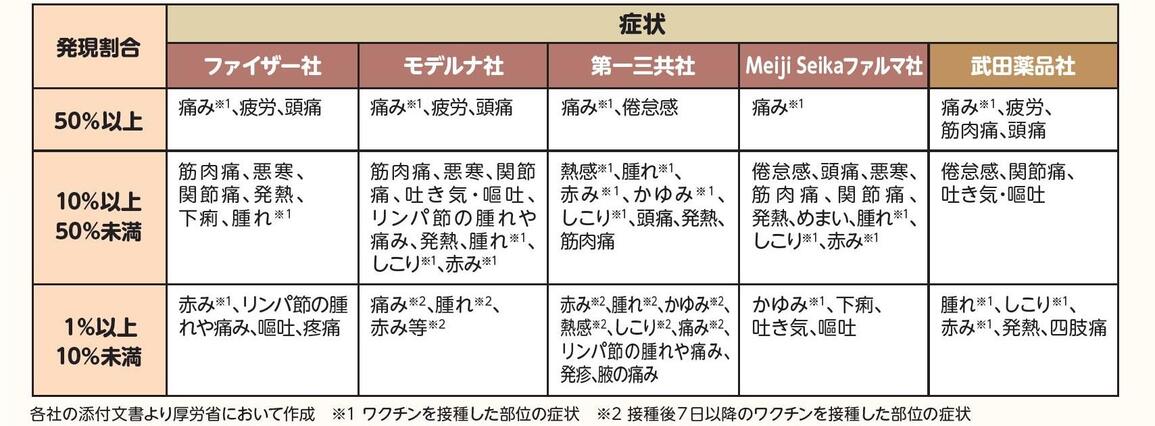

★副反応について(国リーフレットより抜粋)

各社のワクチンについては、以下のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応として、mRNAワクチンについてはショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られており、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーが知られています。

出典:令和7年度厚生労働省作成リーフレット(令和7年10月)より抜粋

11 予防接種後の副反応疑い報告

厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、専門家による評価が行われ、評価結果を公表しています。

予防接種後に発症した健康被害については医師だけではなく、患者から医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用報告できる制度や副反応疑い報告を、被接種者または保護者が市町村を通じて報告することもできます。詳しくは、保健センターまでお問合せください。

12 予防接種健康被害救済制度

予防接種により、極めてまれに脳症や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合で、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害と認定した場合には、健康被害救済の給付の対象となります。

13 使用されるワクチンについて

定期接種に使用されるワクチンは、下記のとおりです。また、医療機関によってワクチンの取り扱い状況が異なります。

使用されるワクチンについては、接種する医療機関に直接お問い合わせいただき、ワクチンの詳細と接種時の注意点は、下記の資料をご確認ください。

出典:令和7年度第1回予防接種に係る自治体向け説明会(令和7年9月9日)資料より抜粋

【定期予防接種に使用されるワクチン】

コミナティ筋注シリンジ12歳以上用(製造販売元/ファイザー株式会社)(PDF:337KB)

コミナティ筋注シリンジ12歳以上用(製造販売元/ファイザー株式会社)(PDF:337KB)

スパイクバックス筋注(製造販売元(輸入)/モデルナ・ジャパン株式会社)(PDF:557KB)

スパイクバックス筋注(製造販売元(輸入)/モデルナ・ジャパン株式会社)(PDF:557KB)

ダイロチナ筋注(製造販売元/第一三共株式会社)(PDF:365KB)

ダイロチナ筋注(製造販売元/第一三共株式会社)(PDF:365KB)

ヌバキソビッド筋注(製造販売元/武田薬品工業株式会社)(PDF:508KB)

ヌバキソビッド筋注(製造販売元/武田薬品工業株式会社)(PDF:508KB)

コスタイベ筋注用(製造販売元/Meiji Seikaファルマ株式会社)(PDF:362KB)

コスタイベ筋注用(製造販売元/Meiji Seikaファルマ株式会社)(PDF:362KB)

【医薬品リスク管理計画(RMP)】

14 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申請される方

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日からスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医療品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。

一定の取り組みには、市町村が実施しているインフルエンザなどの予防接種やがん検診なども対象となります。この適応を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取り組みを行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書など)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ