HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種

更新日:2025年4月21日

キャッチアップ接種について

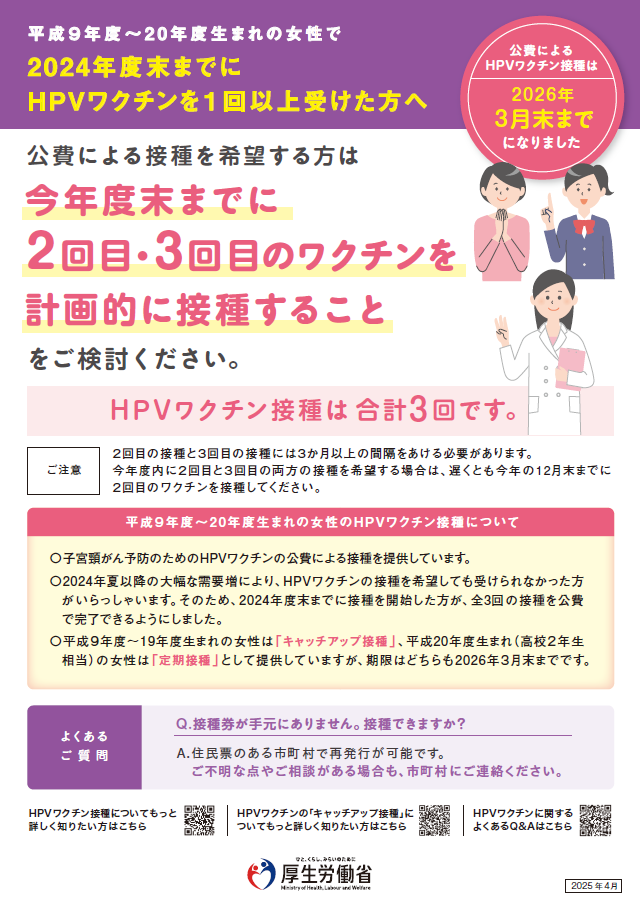

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保するため、再度接種の機会が設けられることになりました。

また、昨年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7(2025)年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できる方針について、国の審議会で了承されました。

対象者

平成9年度~平成20年度生まれの女性のうち、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

接種費用

無料(委託医療機関で実施の場合)

持参するもの

・健康保険証(マイナ保険証等)

・予診票

・母子健康手帳(母子健康手帳が手元にない方は、下記の予防接種済み証をダウンロードし、受診の際に持参してください)

期間

令和8(2026)年3月31日まで

HPVワクチンの接種方法

ワクチンの種類と回数

| ワクチンの種類 | 接種回数 | 接種間隔(標準的な接種スケジュール) |

|---|---|---|

| 2価ワクチン(サーバリックス) | 3回 | 初回から1か月以上の間隔をあけて2回目、初回から6か月以上の間隔をあけて3回目 |

| 4価ワクチン(ガーダシル) | 3回 | 初回から2か月以上の間隔をあけて2回目、初回から6か月以上の間隔をあけて3回目 |

9価ワクチン(シルガード9) |

3回(初回を15歳になってからうける場合) |

初回から2か月後に2回目、初回から6か月後に3回目 |

交互接種について

原則、同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、これまでに2価ワクチン、4価ワクチンを1回又は2回接種した方は、医師と相談のうえ、残りの接種を9価ワクチンで行うことも可能です。ワクチン接種に関して不安がある場合は、保健センターにご相談ください。

委託医療機関

予防接種済証について

![]() 八潮市HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)予防接種済証(PDF:66KB)

八潮市HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)予防接種済証(PDF:66KB)

母子健康手帳をお持ちの方は、母子健康手帳を医療機関へ持参してください。

母子健康手帳が手元にない方は予防接種済証をダウンロードし、医療機関へ持参してください。

HPVワクチンのリスクについて

すべての予防接種に当てはまることですが、接種後には副反応が起こるリスクがあります。下記の厚生労働省のリーフレットを必ず読み、ワクチンの「効果」と「リスク」の両方を十分にご理解の上、接種をお願いします。

HPVワクチンによる子宮頸がん予防効果と検診の必要性について

HPVワクチンにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐことができます。

ワクチンの有効性は概ね16歳以下の接種で最も高いものの、それ以上の年齢で接種してもある程度有効性が保たれることが示されています。性交渉によるHPV感染によってワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも、ワクチンの予防効果がなくなってしまうわけではありません。

しかし、すべての子宮頸がんの発症を予防できるわけではありませんので、20歳になったら定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。

HPVワクチンに関する相談先

接種後の健康に異常があるとき

まずは、接種をうけた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

各都道府県において、![]() 「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」(外部サイト)を選定しています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」(外部サイト)を選定しています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

接種後に不安や疑問があるとき

各都道府県に、衛生部局と教育部局の1か所ずつ![]() 「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」(外部サイト)を設置しています。

「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」(外部サイト)を設置しています。

HPVワクチンや接種前後の不安や疑問についての相談

埼玉県産婦人科医会では、HPVワクチンやワクチン接種前後の不安や疑問についての相談をオンラインで行っています。![]() オンライン相談(外部サイト)では、診療アプリを用いて行い、アプリから24時間予約可能で、スマートフォンを通じて、HPVワクチンや子宮頸がんに精通した専門の産婦人科医師が無料で相談を受け付けています。

オンライン相談(外部サイト)では、診療アプリを用いて行い、アプリから24時間予約可能で、スマートフォンを通じて、HPVワクチンや子宮頸がんに精通した専門の産婦人科医師が無料で相談を受け付けています。

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談を受け付けています。

電話番号:0120-995-956

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

注記:行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

注記:本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

予防接種後救済制度について

予防接種では、極めてまれではあるものの重い副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じる場合、予防接種法に基づく救済(医療費、医療手当、障害児養育年金等)を受けることができます。

給付申請の必要性が生じた場合には、保健センターへご相談ください。

厚生労働省リーフレット

![]() HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します(PDF:2,002KB)

HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します(PDF:2,002KB)

![]() HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:1,271KB)

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:1,271KB)

![]() 9価ワクチンについて(キャッチアップ版)(PDF:495KB)

9価ワクチンについて(キャッチアップ版)(PDF:495KB)

ワクチン情報

![]() サーバリックス製造販売元:グラクソ・スミスライン株式会社 子宮頸がんワクチン(外部サイト)

サーバリックス製造販売元:グラクソ・スミスライン株式会社 子宮頸がんワクチン(外部サイト)

![]() ガーダシル・シルガード9製造販売元:MSD株式会社 子宮頸がんワクチン(外部サイト)

ガーダシル・シルガード9製造販売元:MSD株式会社 子宮頸がんワクチン(外部サイト)

関連情報

![]() 厚生労働省 子宮頸がん予防ワクチンに関するQ&A(外部サイト)

厚生労働省 子宮頸がん予防ワクチンに関するQ&A(外部サイト)

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの定期接種について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ